A pandemia segue matando mais de mil pessoas por dia no Brasil, na maior média diária do mundo. Sem qualquer plano no nível federal para vacinar e barrar o contágio, o saldo de mortes evitáveis continuará crescendo. Pessoas em todo país começam tomar novamente as ruas para enfrentar um governo tão ou mais perigoso que a pandemia. Além do vírus e da crise social que o acompanha, o governo e o congresso promovem ataques históricos às populações indígenas, ameaçando sua permanência em suas terras e entregando o que resta das florestas para a mineração e o agronegócio.

Enquanto isso, a oposição dentro do Senado lidera uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que busca comprovar se a negligência do governo federal foi elaborada intencionalmente para espalhar a Covid-19, com especial impacto mortífero sobre as pessoas pobres, negras e indígenas. A investigação encontra várias provas dessas práticas, além de revelar escândalos de corrupção na compra de vacinas. Com efeito, muita gente renova a esperança de que as “instituições funcionem” para punir os responsáveis por mais de meio milhão de mortes. Quem escolhe protestar nas ruas, encontra sindicatos e partidos da centro-esquerda tentando controlar e canalizar a revolta para lançar seus candidatos nas próximas eleições. Enquanto os nossos morrem, sabemos que não é possível esperar nem por punição nem por eleição.

As Instituições Estão Funcionando Normalmente – e Precisamos Pará-las

A democracia é sempre apresentada como a “antítese” da ditadura e/ou do fascismo. Alega-se que a divisão dos poderes serve de freios e contrapesos para regular o poder do chefe de Estado e de governo. Acredita-se que essa fórmula da democracia moderna é suficiente para impedir que ele faça apenas o que bem entende sem limites ou consequências em caso de abuso de autoridade. Mas não é isso o que vemos na prática, especialmente nas Américas, onde praticamente todos os países foram fundados sobre a escravidão negra e o etnocídio indígena. As investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito podem oferecer uma esperança, mas não podemos nos dar ao luxo de confiar nos ritos democráticos.

Tomemos um exemplo recente da chamada “maior democracia do mundo”: Donald Trump saiu ileso de dois processos de Impeachment, em 2020 e em 2021. Em ambos obteve a maioria dos votos no parlamento dos Estados Unidos mesmo após cometer crimes explícitos e bem documentados – como chantagear o presidente da Ucrânia para interferir nas eleições americanas e incentivar seus apoiadores a invadir o Capitólio em janeiro de 2021 com símbolos neonazistas para atacar congressistas e tentar vingar sua derrota nas urnas.

Durante as investigações de crimes eleitorais em 2019 e o primeiro processo de Impeachment de Trump em 2020, parte da população renovou sua confiança de que as instituições e a lei cumpririam a promessa de punir o presidente Trump por seus “desvios”. Os protestos que marcaram o governo desde a sua posse foram dando lugar à promessa de que as autoridades resolveriam o problema. Foi somente após o assassinato de George Floyd pela polícia em maio de 2020, que as ruas tornaram a ser o principal palco da ação popular. Uma onda de levantes iniciada em Minneapolis varreu 200 cidades no país, queimando delegacias e centenas de viaturas, ocupando praças e prédios e expulsando a polícia de vizinhanças inteiras.

Figuras proeminentes do partido Democrata acusaram os movimentos insurgentes da rebelião de George Floyd de assustarem o eleitorado, de serem a imagem de “inimigo interno” perfeita para Trump se projetar nas urnas como solução para o caos político e para a crise sanitária – ambos ampliados por ele mesmo e pelas políticas que ele representa. Mas os eventos demonstraram que a população se identificava com os protestos combativos contra a violência e o racismo policial e, como resultado, a popularidade de Trump despencou.

Como afirmam camaradas dos EUA antes da eleição,

“Na verdade, se estudarmos as pesquisas ao longo de 2020, Biden consolidou sua liderança depois que a Rebelião George Floyd começou no final de maio; Trump só começou a recuperar terreno quando os protestos cessaram. Se Trump perder esta eleição e deixar de manter o poder por outros meios, muito do crédito deve ir para os rebeldes por forçarem parte da classe dominante a mudar de lado e apoiar Biden, mostrando que mais quatro anos de Trump podem tornar aos Estados Unidos ingovernável.”

Deixar claro que não haveria paz sob o governo de Trump foi uma forma de dizer que se aliar a ele é desgastar a própria imagem e uma grande quantidade de energia para manter legitimidade e controlar a rebelião. A semelhança entre a esquerda liberal, a direita conservadora e os ricos de toda espécie é que ambos preferem a paz para governar e manter as instituições e os negócios funcionando.

Não foram as instituições democráticas, e sim a coragem das pessoas enfrentando a polícia e milícias supremacistas brancos nas ruas que deixou Trump isolado, contribuiu para a queda da sua popularidade e perda de votos – algo que nenhuma investigação ou Impeachment conseguiu. Se a maior parte das pessoas tivessem aceitado não ir para as manifestações e deixar as poucas pessoas que foram lutarem sozinhas, isoladas, para serem reprimidas, a extrema-direita poderia ter se sobressaído e ganhado ainda mais confiança ocupando essas ruas ao lado das forças policiais. Ambas teriam mais legitimidade e o controle da situação para ajudar Trump a dominar o debate público e vencer a eleição.

Sem a revolta popular demolindo a imagem do governo, esses apoiadores dentro das elites ainda tentariam apoiar um segundo mandato de Donald Trump – mesmo após sua gestão catastrófica da pandemia e a tentativa de invasão do Capitólio por seus apoiadores.

Imitando as trapaças do magnata americano, Bolsonaro e sua corte miliciana prometem contestar o resultado das eleições em 2022 e já está há tempos aparelhando as instituições com mais de 6 mil militares da ativa, muitos deles generais, em altos cargos civis do governo – mais do que a própria Ditadura Civil-Militar de 1964-1985 – e comprando o apoio das polícias militares com prestígio, impunidade para crimes cometidos em serviço e crédito para compra de imóveis. Sem falar de sua campanha permanente para armar cidadãos alinhados à sua ideologia patriarcal e autoritária que já dobrou o número de armas em circulação no país. Carreatas e desfiles de motos caras complementam seu espetáculo performando uma imagem de apoio popular e ameaça à oposição no estilo gangue de macho branco ressentido.

Para entender onde Trump e Bolsonaro se encaixam na política de nossa época, devemos considerar que eles não são a morte das democracias, são sua face mais pura e sem pudores expondo os mesmos elementos policiais, securitários, racistas, genocidas, prisionais e patriarcais que governos democráticos compartilham com os regimes fascistas históricos. Para executarem seus planos autoritários e colocar a vida de milhões de pessoas em risco ainda maior, basta conquistar a maioria dos votos populares e apoio no parlamento para agir com legitimidade e total impunidade. No caso brasileiro, isso é ainda mais explícito uma vez que não houve justiça de transição nem qualquer forma de responsabilização aos militares pelas perseguições, prisões, torturas, desaparecimentos e mortes que praticaram ao longo da última ditadura¹. Hoje, Bolsonaro é apenas o maior representante do mesmo projeto ou “partido militar” que nunca deixou de controlar a República, desde sua fundação em 1889.

Sempre foi evidente, antes mesmo da vitória eleitoral, que Bolsonaro representava um projeto violento que custaria a liberdade e a vida das populações pobres e excluídas. Mas não imaginávamos as dimensões que uma pandemia adicionaria a essa tragédia. A Covid-19 se tornou uma verdadeira arma biológica na matança de pobres e não-brancos se aliando e ampliando o morticínio policial cotidiano. Com 2,7% da população mundial, Brasil já contabiliza 13% das mortes por Covid-19 no mundo. Nessa ofensiva, povos indígenas enfrentam não só a pandemia, mas incêndios na Amazônia, no Pantanal, o avanço do agronegócio, mineração ilegal e extração de madeira sem regulação ou qualquer consequência legal. Pelo contrário, legisladores estão determinados a entregar reservas indígenas ao latifúndio e ao extrativismo em nome do crescimento do PIB, como abordaremos adiante.

Seu plano de extermínio ceifou mais de meio milhão de vidas com o pretexto de “salvar a economia” jogando as pessoas no trabalho, nas escolas e nos transportes lotados para se contaminarem com a Covid-19. Até agora, esse plano nada secreto de disseminação do vírus, comprovado e descrito pelo estudo de diversas instituições de pesquisa, ganhou alguma materialidade e testemunhos bem embasados durante os inquéritos da CPI, que apurou também que ao menos 400 mil mortes teriam sido evitadas se o básico tivesse sido feito para promover a prevenção.

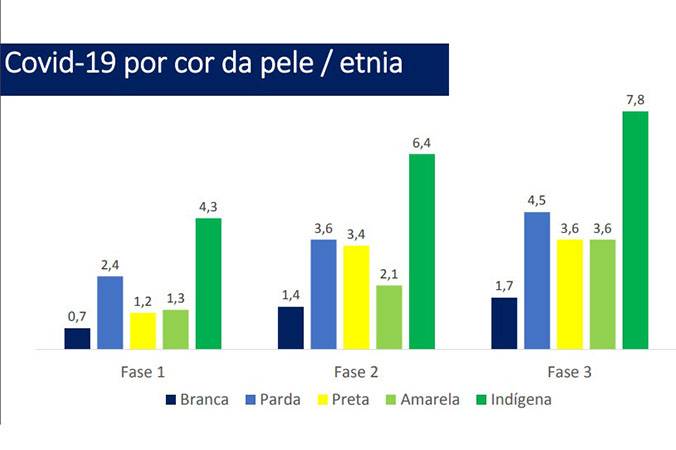

Além disso, ficaram evidentes a censura de estudos que atestam o impacto desproporcional da Covid-19 sobre população negra e indígena, demissão ou silenciamento de servidores que se comprometem em aplicar as recomendações sanitárias que funcionaram em todo o mundo (uso de máscara, testagem, isolamento), uma campanha de boicote à vacinação e em favor da “imunidade de rebanho” aliado ao uso de remédios ineficazes contra o vírus e, mais recentemente, o atraso deliberado na compra de vacinas eficazes para poder comprar vacinas superfaturadas por intermédio de paraísos fiscais, evidenciando que a corrupção está muito bem articulada com o negacionismo científico.

A CPI trouxe também declarações e comparações com o Holocausto em mais de um momento. Primeiro quando parlamentares compararam a busca por responsáveis pelas mortes na pandemia com o julgamento de Adolf Eichmann, oficial nazista responsável pela logística dos campos de concentração de Hitler. Em outros casos, trazendo a imagem da cidade de Manaus durante a crise de falta de oxigênio no estado do Amazonas, quando centenas de pessoas morreram sufocadas em hospitais sem ter atendimento em casos graves de Covid-19, os mortos eram enterrados em valas comuns e vieram as acusações de que a cidade foi usada como “campo de teste” para uso em massa de medicamentos ineficazes, como a cloroquina. Exagero ou não, o cenário é terrível o bastante para trazer tais paralelos no debate público.

Com esse peso trágico, a investigação no Senado atrai a atenção de quem não quer “apenas esperar 2022” e torce pelos possíveis resultados da CPI da Covid-19, assim como grande parte dos estadunidenses aguardaram em vão uma condenação de Trump ou um Impeachment. Mas o projeto colonial, patriarcal e genocida brasileiro segue mais vivo do que nunca enquanto o mesmo Congresso que investiga a gestão Bolsonaro não faz nada para barrar as leis que viabilizam seu projeto de destruição dos biomas e dos povos.

Rebeliões de um Novo Junho

Desde 29 de Maio e ao longo de Junho e Julho de 2021, movimentos sociais e centrais sindicais convocaram atos nacionais para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro. Os protestos levaram dezenas de milhares de pessoas às ruas nas maiores capitais. Muitas pessoas compareceram carregando o nome e a foto de entes que perderam na pandemia. Blocos autônomos, formados por anarquistas, indígenas, torcidas organizadas e antifascistas em geral tomaram espaço em muitas cidades. Alguns foram mais combativos, com barricadas, pixações e ataque à propriedade dos ricos e do Estado. Aos poucos, o luto e a revolta por todas as mortes evitáveis, pela miséria e pela violência que se aprofundam vão tomando espaço.

Alguns movimentos sociais sob a hegemonia dos partidos de centro-esquerda ressoam a perigosa ideia de que somente nas eleições de 2022 poderemos nos livrar de Bolsonaro e seu governo. Lula se tornou novamente elegível após ter suas condenações anuladas por falta de provas e é apresentado como favorito nas pesquisas eleitorais para ser o novo/velho salvador da pátria. Após o grande ato de 29 de Maio, com forte repressão policial contra um ato pacífico em Recife, e os protestos de 19 de Junho, marcado por confrontos em São Paulo, tais organizações convocaram um novo ato apenas para 24 de Julho, mais de um mês depois.

No entanto, escândalos de corrupção envolvendo membros do governo federal comprando de vacinas superfaturadas, deram um tom de “urgência” aos atos, que foram marcados às pressas para o início de julho. Dessa forma, muitas renovaram suas esperanças nas instituições, como nas investigações durante o governo Trump nos EUA. Como reflexo, vimos as centrais sindicais, partidos e movimentos da esquerda tentando centralizar o controle e as decisões sobre quando serão os atos de rua.

Muitas pessoas, coletivos e movimentos autônomos criticaram a explícita tentativa de adiar os atos para amortecer a radicalização que começava a surgir e domesticar a revolta para não comprometer sua agenda e seus interesses eleitorais – sempre um dos riscos de depender da centralização dentro dos movimentos luta. Quando as centrais sindicais e partidos decidem que é razoável esperar mais de um mês para o próximo ato e protesto pelas centenas de milhares de mortes evitáveis para, em seguida, decidir adiantá-los quando veio à tona um escândalo de corrupção, elas estão se somando o moralismo que ergueu a extrema direita ao afirmar: a morte em massa é parte do nosso cotidiano, mas a corrupção não, essa é intolerável!

Se queremos derrubar governantes, temos que fazer isso por nossas mãos. Mesmo que o contexto nos leve apenas a conseguir meias vitórias, como um Impeachment ou a derrota eleitoral de Bolsonaro, dificilmente isso acontecerá sem as ruas em chamas. E isso implica enfrentar práticas centralizadoras e legalistas em meio a nossos próprios movimentos e exige abandonar os desejos de governar a revolta. Quando alguém tenta centralizar a influência sobre os movimentos e monopolizar o discurso de legitimidade para então distribuí-la de forma desigual entre quem parte para ação, o próximo passo é sempre a repressão policial.

Na Av. Paulista o Bloco Autônomo mostra a sua força antifascista!

Organização e prática!#3JForaBolsonaro #ForaBolsonaro pic.twitter.com/RqCq5OlivI

— R.I.A (@RedeInfoA) July 3, 2021

Da Centralização à Polícia da Paz

Muitos movimentos sociais no Brasil dizem se inspirar na radicalidade das lutas recentes na Colômbia, nos Estados Unidos e no Chile, mesmo que para arrancar avanços pontuais – como foi o caso da nova constituição chilena ou da luta do povo colombiano para barrar a reforma tributária de Iván Duque. Mas parece que devemos sempre lembrá-los que tamanha força social só é possível respeitando e promovendo a diversidade de ações nas ruas e em cada tipo de organização. Não é deve ser aceitável criminalizar ou tentar disputar legitimidade reproduzindo o que diz a lei burguesa e sua polícia.

Assim como fazem petistas em seus delírios sobre os levantes de 2013 no Brasil, ou democratas e liberais nos EUA em 2020, a esquerda reformista e a mídia voltam a difundir boatos de que a revolta popular é sempre fruto de “infiltrados” – a nova figura mítica temida por quem não tem intimidade com as ruas e teme a revolta mais do que teme a polícia. Para tanto, além de romper de vez com a narrativa que culpa quem se rebela pela repressão, é preciso eliminar do debate público a noção de que não ir paras as ruas e ficar em casa, depois de nos aglomerar no trabalho e no transporte público, é o que vai nos manter a salvo em meio a uma pandemia governada por uma extrema direita sem qualquer pudor de deixar nítido uma política genocida.

Dia 19 de junho em São Paulo, um dos primeiros atos mais combativos, ficou marcado por revelar as consequências das inclinações centralizadoras dentro dos movimentos sociais de massa que aceitam ser base eleitoral e conduzem a práticas policialescas. Membros do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, de onde saiu Guilherme Boulos, candidato a presidência e à prefeitura de São Paulo) atacaram fisicamente um bloco autônomo de luta que incluía indígenas, sindicatos, indivíduos e coletivos anarquistas. Membros do MTST tentavam desfazer barricadas na avenida e denunciar pessoas para a polícia – repetindo os feitos de 2014 quando desmascararam e entregaram pessoas em um black bloc para polícia.

Tal episódio foi condenado por grande parte dos movimentos negros, indígenas e libertários. O MTST é um dos maiores movimentos do país e não é justo julgar todos os indivíduos que compõe, sendo muitos deles também indígenas e negros. Dinâmica semelhante se repetiu nos protestos de 13 de julho no Rio de Janeiro, quando membros de um partido stalinista tentaram tomar a frente do ato expulsando o bloco autônomo formado também por indígenas e anarquistas.

A tentativa de abafar organizações autônomas, não partidárias, indígenas e libertárias dentro da esquerda nas ruas mostra os riscos das práticas e métodos centralizadores e hierarquizados aplicados às dinâmicas de rua. Se blocos ou pessoas agindo autonomamente e expressando sua revolta pela perda dos mortos e pela miséria dos vivos incomodam não só a polícia, mas quem marcha ao nosso lado, então é mais provável que os movimentos abortarão qualquer rebelião muito antes que a própria polícia o faça. A disposição dos que optaram por atacar as barricadas e o protagonismo indígena e a ação de grupos autônomos, e o total silêncio de suas lideranças sobre os ocorridos apenas expõe uma faceta autoritária de parte da esquerda que aceita a revolta apenas se puder controlá-la. Fazer pressão nas ruas e causar transtorno para governantes não é tanto uma prioridade quando se quer apenas uma revolta simbólica voltada para a única forma de transformação social vista como legítima: a das urnas.

NOTA DE REPÚDIO: Nós contra nós não faz sentido! pic.twitter.com/3ssvOJGopb

— Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio (@rede_genocidio) June 20, 2021

O Levante é Pela Terra

Desde o início de junho de 2021, indígenas de ao menos 25 etnias se reúnem em Brasília para protestar contra o Projeto de Lei 490/ 2007 que entrega seus territórios para a exploração econômica predatória e inviabiliza a demarcação de novas terras e incentiva a evangelização dos povos que escolheram viver isolados dos brancos e da cidade. Para ter direito às suas terras, indígenas precisam comprovar a sua posse até o dia que foi promulgada a Constituição Federal de 1988, ao fim da Ditadura Civil-Militar. Um dos maiores ataques aos povos indígenas nesse governo, mas que tem raízes nos governos anteriores e avançou bastante com o PT no poder. O projeto foi redigido em 2007 mas encarna as ambições coloniais de um país fundado sobre a conquista e extermínio indígena, que quer reverter direitos conquistados e apagar a diversidade étnica e cultural dos povos que habitam essas terras muito antes da invasão europeia. É também um avanço rumo ao “ponto de não retorno” de devastação na Amazônia, maior floresta tropical do mundo que, em 2020, teve o maior desmatamento da década e pode não se recuperar totalmente dos impactos atuais.

No primeiro dia de protesto, 8 de junho, cerca de 800 indígenas protestavam para pressionar Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Deputados que aprovaria ou não a PL/490. Na porta da FUNAI, a polícia atacou com bombas e bala de borracha os indígenas quando estes apenas se reuniam e cantavam músicas tradicionais.

No dia 22, dia da votação da lei, a polícia atacou novamente indígenas na porta da Câmara dos Deputados, que revidaram com flechadas e acertaram dois policiais. O confronto adiou a votação para o dia 23, quando foi aprovada pela maioria dos deputados. Os acampamentos em Brasília continuam e já contam com quase 2 mil indígenas de 52 etinias.

Quando chegamos na câmara dos deputados a polícia já nos esperava em posição de ataque. Veja bem, posição de ataque contra uma marcha pacífica que apenas fazia seus rituais de canto e dança. Indígenas foram encurralados e recebendo bombas mesmo feridos desmaiados no chão. pic.twitter.com/jaufAxmoOS

— Andressa Zumpano #MARCOTEMPORALNÃO! (@zumpanoandressa) June 22, 2021

Os indígenas que permaneceram em seus territórios organizaram ações solidárias junto a outros movimentos autônomos para apoiar e repercutir a luta em Brasília. Bloqueios de rodovias com pneus e fogo foram organizados no dia 25 de junho em São Paulo, por Guaranis da Terra Indígenas do Jaraguá, e no dia 28, Guajajaras, Puris, Xoklengs bloquearam uma avenida no Rio de Janeiro. O mais famoso foi, provavelmente, o bloqueio organizado pelos Pataxós no sul da Bahia no próprio dia 22, bloqueando a rodovia BR101 aos cantos de “Vamos cantar, dançar o catimbó, pra trazer o bolsonaro amarrado no cipó”.

"Bahia terra de côco e azeite de dendê A água do côco é doce, eu também quero beber. Vamos cantar, dançar o catimbó, pra trazer o bolsonaro amarrado no cipó."#PL490Nao #ForaBolsonaro #BolsonaroAmarradonoCipo pic.twitter.com/QC7VwEq2dI

— Felipe Milanez (@felipedjeguaka) June 24, 2021

Mais resistência é esperada em agosto para derrubar a PL/490 na Justiça. Porém, fica a lição da articulação indígena que adiou a votação na Câmara e no STF, chamando atenção e solidariedade pelo país e pelo mundo: quando parte dos movimentos sociais urbanos se destaca por desfazer e atacar quem ergue barricadas ou organiza a autodefesa, se distanciando destes para favorecer a repressão, as lutas indígenas provam que ações diretas combativas e a solidariedade entres os diversos povos e movimentos são parte fundamental da luta contra um governo e um estado genocidas.

Nenhuma Paz Pode nos Proteger

Historicamente, movimentos fascistas como o Integralismo foram barrados pela ação direta, muitas vezes violenta, como no episódio que ficou conhecido como Batalha da Praça da Sé em 1934. Nela, anarquistas, socialistas e comunistas acabaram com um encontro Integralista no centro de São Paulo, roubaram uma metralhadora da polícia e dispersaram violentamente os fascistas, sepultando seu movimento pelas décadas que se seguiram.

Em 2020, protestos no Brasil se deram conta de que era preciso agir diretamente e começaram com chamados das torcidas organizadas e grupos antifascistas barrando atos da direita nas ruas e, posteriormente, denunciando o racismo e a violência policial – o que ganhou fôlego e inspiração com onda de protestos nos EUA. Muitos movimentos e personalidades políticas e artísticas disseram que não se juntariam aos atos e recomendaram que muitos não fossem, alegando que isso “ofereceria ao governo Bolsonaro o pretexto para uma repressão ainda maior” ou até mesmo para “um golpe” (ou auto-golpe). Como vimos durante os levantes por George Floyd, essa narrativa é falha e reacionária em si, pois coloca a responsabilidade da repressão na revolta dos oprimidos. Como se a resposta para um momento de crise e escalada autoritária fosse ainda mais passividade e submissão. Como se baixar a cabeça fosse uma estratégia válida, legítima ou efetiva para enfrentar déspotas como Bolsonaro ou Trump. Algo sem qualquer correspondência na história ou na atualidade.

"Kretã Kaingang fez um colar com as cápsulas de gás lacrimogêneo jogadas, hoje, contra os indígenas mobilizados em Brasília. Que foto, do Tiago Nhandewa!" Carlos Augusto Lima #PL490NÃO #TerraIndigenaFica pic.twitter.com/IV99YCtujg

— Andre Vallias (@andrevallias) June 23, 2021

Para dar fim a um governo, devemos confiar no poder da revolta popular nas ruas para conseguir isso, seja diretamente, seja como vimos nos EUA, destruindo a imagem e o apoio político e econômico de seus líderes, ameaçando a tranquilidade e os negócios de seus aliados, seja como no Chile e na Colômbia, massificando a revolta e tornando-a incontrolável, tanto para a polícia quanto para os movimentos partidários e governistas. Não devemos nos iludir, é claro, com vitórias parciais. Uma nova constituição chilena ou uma reforma policial nos EUA não são nossos objetivos revolucionários de longo prazo e, pelo contrário, podem colocar novas limitações a esses objetivos . Ainda assim, está óbvio que não conseguiremos nem mesmo uma vitória parcial, como a queda imediata de Bolsonaro, se as forças que tentam controlar, pacificar e criminalizar a revolta surgem e crescem dentro dos movimentos sociais do nosso lado das barricadas.

Se queremos a revolta popular massificada nas ruas, temos a certeza de que nem todas as pessoas participando serão parte de uma organização formal – e nem precisam ser para se juntar aos protestos. Nem toda forma de ação é prevista e planejada pelos movimentos sociais. Da Primavera Árabe aos levantes por George Floyd nos EUA, dos protestos contra Lei de Extradição em Hong Kong aos levantes contra o neoliberalismo no Chile, vários exemplos comprovam essa tese. E nem por isso tais agitações deixam de ser uma expressão legítima da revolta dos povos. Em vez de questionar a “organização” ou a “legitimidade” por trás das ações de pessoas ou grupos dispostos tomar a cidade, atacar a propriedade e se defender da polícia nas ruas, devemos nos perguntar como apoiar e oferecer ferramentas para que essa revolta se torne uma força revolucionária ainda mais perigosa para essa ordem social assassina, e ainda mais efetiva em construir alternativas duradouras.

Quanto aos perigos das ações combativas nas ruas, lembramos que no dia 29 de Maio a polícia do Recife não precisou de pretexto algum para atacar um protesto pacífico e cegar duas pessoas que nem participavam do ato. Se um bloco organizado estivesse presente para proteger manifestantes com escudos e capacidade para revidar e afastar a tropa de choque, como fazem com sucesso as linhas de frente no Chile e em Hong Kong, a presença de idosos, famílias ou pessoas com mobilidade reduzidas não seria uma justificativa para promover o pacifismo e apanhar gratuitamente da polícia. No “relógio revolucionário” dos que buscam centralização, controle e pacificação, nunca é hora de erguer barricadas e contra-atacar. Porém quando o fascismo está florescendo e tomando tanto as ruas quanto as instituições, é sinal de que nosso relógio está atrasado e já passou da hora de agir.

Combater e desarticular o fascismo envolve impedir seus eventos de acontecerem, bloquear suas marchas e carreatas para que não ocupem as ruas recrutando mais membros, desmantelar as estratégias para difundir suas ideologias e mentiras. Os atos de junho e julho mostram que milhares de pessoas estão dispostas a ocupar as ruas e impor consequências para os ricos e poderosos. Povos indígenas se articulam contra o governo mais nocivo para sua sobrevivência em décadas e mostram disposição para uma aliança popular e radicalizada.

O que beneficia um governo autoritário não são as ações radicais e combativas nas ruas, mas a falta delas. É também saber que a própria esquerda acha que a revolta popular só pode ser ação de “elementos infiltrados”. Dividindo manifestantes entre legais e ilegais, legítimos ou ilegítimos. Cavando uma divisão e agindo como polícia de si mesmo, a ala legalista da esquerda poupa dois dos principais trabalhos da repressão.

Lutar Será Crime

Nosso sistema penal já é uma máquina de moer vidas e toda prisão deve ser considerada uma questão política. A repressão durante o governo Bolsonaro, porém, vem reafirmando a perseguição ideológica de opositores. Dia 18 de março, em Brasília, Rodrigo Pilha, militante do PT, foi preso pela Polícia Federal por carregar uma faixa escrito “Bolsonaro Genocida” e só foi liberado mais de 100 dias depois ao iniciar uma greve de fome denunciando isolamento, torturas e ainda estar preso mesmo depois de ter direito ao regime semiaberto. Ele e mais quatro companheiros serão processados sob a Lei de Segurança Nacional, entulho jurídico dos tempos da Ditadura. Em São Paulo, nos protestos do dia 3 de julho, o jovem Matheus Machado foi preso arbitrariamente e levado para um presídio por 10 dias depois de achar no chão um capacete policial. Acusado de furtar o item, Matheus também seguirá respondendo em liberdade. Ambos só estão em casa depois de muita pressão popular e nas redes. O uso desses dispositivos legais para enquadrar manifestantes e militantes não é novo e foi usado em 2013 no governo Dilma. Porém, vemos um avanço e um estímulo explícito à perseguição policial e à criação de leis ainda mais duras, como o projeto de lei escrito pelo próprio Bolsonaro, quando ainda deputado em 2016, inspirada no Patriotic Act – absurdo decreto do governo de George W. Bush nos EUA após o 11 de setembro. Outro projeto em curso, a PL272, ataca diretamente a movimentos sociais, considerando crime até mesmo greves, protestos e pequenos atos de vandalismo (já tipificados como dano a propriedade), introduzindo trechos vetados pela Lei Antiterrorismo assinada por Dilma Roussef e seu governo petista logo antes de sua queda em 2016.

É inegável a relação simbiótica e de fundação do moderno projeto de democracia capitalista brasileiro com o que há de mais sombrio de sua herança colonial, escravocrata, aristocrática e ditatorial. Nas leis, na polícia e na política vivemos o resultado dessa história não superada. Especialmente quando muitos dos agentes militares e seus discípulos da época da Ditadura Civil-Militar ainda mantém seus poderes, privilégios e a noção de que podem fazer o que quiserem sem consequências.

As intenções golpistas do presidente são óbvias e muito anteriores ao seu governo. Suas ameaças serão um risco ainda maior se souber que não haverá resistência. Como ele mesmo alegou, são os militares é que “decidem se o povo vai viver numa democracia ou numa ditadura”. Se até o governo Dilma os líderes militares não costumavam opinar frequentemente sobre a política e se diziam “estarem totalmente comprometidos com a democracia”, hoje é rotina declarações que se somam ao tensionamento e às ameaças de Bolsonaro. O chefe da Aeronáutica reagiu às investigações da CPI que apontam para a corrupção de militares ligados ao governo dizendo que “homem armado não ameaça” – o que em si já é uma ameaça.

Nesse cenário, militantes bolsonaristas organizando atos, carreatas e passeios de moto, policiais milicianos aparelhados e os militares controlando a maior parte do poder Executivo representam uma ofensiva autoritária que vai da rua ao topo das forças de segurança e do governo. O atual aparelhamento das polícias militares, até então controladas a nível estadual, e o precedente de golpe orquestrado pelas polícias na Bolívia em 2019 não contribuem para perspectivas otimistas.

Se perdermos a chance de ir para as ruas desmoralizar o governo Bolsonaro e desarticular seus apoiadores – como os povos têm feito de norte a sul do continente –, para apenas esperar uma simples vitória nas urnas em 2022 ou uma condenação após a CPI, corremos o risco de duplicar o saldo de mortes pela pandemia, aprofundar a crise social e securitária, o genocídio de negros e indígenas e ainda ter que enfrentar uma base fascista mais consolidada do que nunca nas ruas num futuro próximo. Por isso, o melhor momento para agir e barrar o fascismo é sempre agora. E a melhor forma é sempre diretamente. Não podemos esperar que o parlamento que aprova os projetos desse governo ou as mesmas elites político-econômicas que abriram as portas para o militarismo protofascista de Bolsonaro sejam aliados em nossa luta para derrubá-lo. Restaurar a política democrática-liberal não é eliminar o fascismo, é apenas voltar com ele para a caserna de onde será recrutado novamente assim que avanços sociais, mesmo que mínimos, ou revoltas populares abalarem o sono dos poderosos.

Quando ocupamos as ruas massivamente, aprendendo com nossos erros e acertos, compartilhando ferramentas para a resistência e a autodefesa, avançamos muito mais numa construção revolucionária do que quando esperamos que líderes e burocratas façam o serviço em nosso lugar. O governo cumpre seu papel assassino, as força políticas que disputam o governo querem pacificar as ruas. Só a revolta pode introduzir um elemento novo, provocar o ingovernável e fazer emergir o mundo novo que trazemos em nossos corações. Se governo é a morte, a fome e a destruição com a política que é a programação racional desses atos, sejamos a revolta ingovernável que afirma a vida e não teme a ruína, pois tudo que aí está foi construído por nós, faremos melhor sem o governo atrapalhando. Mais do que nunca, devemos bradar, nem ditadura, nem democracia, anarquia!

Sejamos quem constrói as barricadas nas ruas para enfrentar o fascismo, não as mãos pacificadoras que as desfazem.

Notas:

1: Ironicamente, em 2021 houve a primeira condenação criminal de um membro repressão da Ditadura Civil-Militar, 36 anos após seu fim. Um delegado foi condenado a 2 anos no regime semi-aberto por sequestro e cárcere privado.