“Um mundo governado pela força” — O ataque à Venezuela e os conflitos que virão.

“Vivemos em um mundo governado pela força, governado pelo poder”, disse Stephen Miller ao apresentador da CNN, Jake Tapper, em 5 de janeiro de 2026, detalhando o programa fascista ao justificar a tomada da Groenlândia pela força. “Estas são as leis de ferro do mundo desde o princípio dos tempos.”

Na madrugada de 3 de janeiro, o governo Trump realizou uma operação feita para a televisão na Venezuela, bombardeando pelo menos sete alvos em Caracas e sequestrando o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Celia Flores. Este foi o ápice de uma campanha de pressão que durou um ano, durante a qual o governo classificou imigrantes venezuelanos nos EUA como “narcoterroristas”, tentou aplicar a Lei de Inimigos Estrangeiros (Alien Enemies Act), bombardeou supostos “barcos de narcotráfico”, apreendeu petroleiros e mobilizou a Marinha dos EUA para bloquear a Venezuela.

Inicialmente, o governo Trump acusou Maduro de liderar o “Cartel de los Soles”, uma invenção tão absurda quanto a feita contra movimentos “antifas”. Embora tenham revisado essa acusação ontem, a fim de formular um argumento jurídico menos frágil, é típico de seu método começar com uma narrativa falsa e buscar meios de impô-la à realidade. Um dos principais objetivos de Donald Trump era publicar uma fotografia de Nicolás Maduro acorrentado, ecoando as fotos que agências federais têm divulgado de pessoas detidas pelo ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos). Em vez de oferecer melhorias nas condições econômicas das pessoas, Trump oferece a seus apoiadores a emoção de se identificarem com carcereiros e torturadores. Seu objetivo é desumanizar seus adversários e dessensibilizar a todos para o tipo de violência necessária para sustentar seu reinado e o próprio capitalismo em uma era de lucros em declínio.

A mídia corporativa está desempenhando seu papel clássico de oposição leal, questionando a legalidade da ação enquanto demoniza Maduro e endeusa sua oponente de direita, María Corina Machado. Para anarquistas e outros que buscam se opor ao imperialismo, é necessário situar o ataque à Venezuela em um contexto mais amplo, refletir sobre o que seria uma oposição efetiva e identificar como podemos agir em resposta.

O Manual

O governo dos Estados Unidos tem um longo histórico de intervenções imperialistas na América Latina, incluindo mais de um século de operações contra Cuba, os sangrentos golpes militares no Brasil em 1964, no Chile em 1973 e a invasão do Panamá por George Bush em 1989. O ataque à Venezuela dá continuidade a uma série de iniciativas mais recentes, desde as invasões do Afeganistão e do Iraque por George W. Bush em 2002 e 2003 até o desmantelamento da “ordem internacional baseada em regras” por Joe Biden, para permitir que Benjamin Netanyahu realize um genocídio na Palestina a partir de 2023.

Ao mesmo tempo, o programa da administração Trump representa um afastamento das normas anteriores. Ao buscar extrair recursos pela força bruta, sem a menor pretensão de qualquer outra agenda, Trump se junta a Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu na inauguração de uma era de pilhagem desenfreada por ganância.

Embora os subordinados de Trump tenham citado as eleições fraudulentas que ocorreram na Venezuela em 2024 para justificar o ataque, Trump não pretende trazer eleições ou “democracia” para a Venezuela. Algumas fontes afirmam que a oposição liderada por María Corina Machado conta com o apoio de quase 80% da população venezuelana, mas Trump sustenta que ela não tem apoio suficiente para governar; presumivelmente, ele se refere à falta de apoio dos militares. O próprio Trump prefere trabalhar com um regime autocrático que lhe seja diretamente subordinado. Ele também prefere não ter que prestar contas a eleições, seja na Venezuela ou nos Estados Unidos.

Trump está usando a guerra para evitar uma crise interna. Embora Trump e um grupo de republicanos anticomunistas pressionem há tempos por uma mudança de regime e a presença naval no Caribe esteja aumentando desde agosto, este golpe foi orquestrado para dominar o noticiário e desviar a atenção da piora nas pesquisas de opinião e de uma série de derrotas judiciais relacionadas aos esforços de Trump para mobilizar a Guarda Nacional dentro do seu próprio país. Ao mesmo tempo, as evidências da cumplicidade de Trump no esquema de abuso e estupro de menores de Jeffrey Epstein estão finalmente fragmentando sua base eleitoral.

À medida que os autocratas perdem o controle do poder, tornam-se mais perigosos e imprevisíveis. As manobras de Netanyahu para se manter à frente do escândalo de corrupção — incluindo sua disposição em sacrificar reféns para continuar perpetrando um genocídio — nos ensinam muito sobre esse assunto. Quando ameaçados por crises, esses governantes criam outras crises para distrair seus governados. Qualquer oposição eficaz deve se lembrar de manter o foco naquilo que Trump está tentando esconder. É isso que ele mais teme.

Entendido como uma operação midiática, o ataque à Venezuela é um ataque a todos nós: uma tentativa de intimidar todos aqueles que possam resistir ao regime de Trump, de nos fazer aceitar que a violência estatal continuará a aumentar independentemente do que façamos, de nos convencer de que não somos os protagonistas do nosso tempo.

Como argumentamos em 2025, Trump copiou grande parte de sua estratégia de autoritários como Vladimir Putin. Quando Putin se tornou primeiro-ministro em agosto de 1999, seus índices de aprovação eram ainda menores do que os de Trump atualmente. Ele resolveu esse problema por meio da segunda guerra da Chechênia, que reverteu drasticamente as pesquisas de opinião a seu favor. Depois disso, sempre que seu apoio caía, ele repetia esse truque — invadindo a Geórgia em 2008, a Crimeia e Donbas em 2014 e a Ucrânia em 2022 — consolidando lentamente o controle da sociedade russa até que pudesse se dar ao luxo de enviar russos para o moedor de carne da guerra, cem mil de cada vez.

Putin usou a guerra na Ucrânia como meio de controle interno — e, na Rússia, isso vai muito além da repressão de protestos. À medida que as condições econômicas pioram, Putin precisa projetar força e brutalidade continuamente, mas também precisa descobrir o que fazer com uma população cada vez mais inquieta e desesperada. Enviar jovens de famílias pobres do interior para o meio da guerra permite que Putin os mantenha ocupados; se algumas centenas de milhares deles nunca voltarem para casa, melhor ainda — eles não aparecerão nas estatísticas de desemprego e a polícia não precisará reprimir seus protestos. Da mesma forma, o recrutamento obrigatório fez com que milhares daqueles que provavelmente liderariam uma revolução fugissem do país. Essa é uma estratégia que veremos se repetir em outros lugares à medida que a crise global do capitalismo se intensifica.

A principal diferença entre os dois contextos é que, embora os Estados Unidos sejam muito mais poderosos que a Rússia, o poder de Trump não é nem de longe tão seguro quanto o de Putin. Ao mesmo tempo, após as desastrosas ocupações do Afeganistão e do Iraque, os eleitores americanos têm consideravelmente menos disposição para operações que coloquem em risco a vida de soldados americanos.

Trump não é particularmente um líder tático e disciplinado, nem um estrategista focado. Ele sempre se apoia em ameaças e intimidação para atingir seus objetivos, aproveitando-se da covardia e da fraqueza de seus contemporâneos. Presumivelmente, ele aposta que a intimidação servirá para dobrar os governos da América Latina aos seus caprichos sem a necessidade de novas ações militares. Se isso não funcionar, ele provavelmente pretende recorrer à tecnologia militar, mercenários e outros meios de exercer força sem ter que enviar tropas americanas para ocupar a Venezuela ou outros países. Mas a guerra, uma vez instaurada, impõe sua própria lógica. Se o governo Trump continuar por esse caminho, as forças americanas podem acabar envolvidas em um conflito aberto.

Na sequência do ataque à Venezuela, Trump e seus asseclas ameaçaram tomar medidas semelhantes contra o México, Cuba, Colômbia, Dinamarca e outras nações. Certamente, eles as executarão se sentirem que estão agindo de uma posição de força, mas mesmo que as coisas corram mal para ele, Trump pode tentar usar tais manobras para desviar a atenção de sua fragilidade.

O Retorno da Pilhagem

O capitalismo começou em meio à pilhagem colonial e, à medida que as margens de lucro diminuem em toda a economia global, os governos estão retornando a essa estratégia antiquada de acumulação. Isso explica a apropriação de terras por Putin na Ucrânia, a tentativa contínua de Netanyahu de usar o genocídio como forma de gentrificação e a mais recente aventura de Trump na Venezuela.

Em um documento de “Estratégia de Segurança Nacional” de novembro de 2025, o governo Trump se comprometeu explicitamente com um “Corolário Trump” à Doutrina Monroe, visando “restaurar a preeminência americana no Hemisfério Ocidental” como forma de “negar aos concorrentes não hemisféricos a capacidade de posicionar forças ou outras capacidades ameaçadoras, ou de possuir ou controlar ativos estrategicamente vitais, em nosso Hemisfério”.

Trump adotou a renomeação autoengrandecedora dessa estratégia geopolítica como a “Doutrina Donroe”, afirmando que “o domínio americano no Hemisfério Ocidental jamais será questionado novamente”. Trata-se de petróleo, como Trump enfatizou — a Venezuela detém 17% das reservas mundiais de petróleo —, mas também é uma forma de disputar poder com a China, grande investidora e importadora da indústria petrolífera venezuelana, responsável por 80% das exportações de petróleo da Venezuela e sustentando o setor com mais de US$ 60 bilhões em empréstimos desde 2007. Essa estratégia é anterior a Trump: uma renovação da Doutrina Monroe, com foco na competição com a China e a Rússia no Sul Global, foi um ponto-chave da Comissão de Estratégia de Segurança Nacional de 2024, criada durante o governo de Joe Biden. A Comissão de 2024 defendeu explicitamente a competição com a China e a Rússia por influência na América Latina no que diz respeito ao “desenvolvimento e exploração de recursos naturais, bem como instalações e capacidades para projeção de poder”. Embora Trump represente a guinada em direção à autocracia, a lógica geopolítica e econômica já estava em vigor.

Em outras palavras, a brutalidade desenfreada de Trump oferece à classe dominante uma solução para um problema que capitalistas de todos os tipos estão enfrentando: o problema da escassez de oportunidades.

O plano de Trump de permitir que empresas petrolíferas americanas assumam a extração de recursos na Venezuela faz parte de uma nova fase de pilhagem colonial, um retorno à apropriação direta de ativos de outros países. Precisamos entender isso dentro do contexto mais amplo de estagnação e financeirização. Historicamente, isso reflete períodos anteriores de “caos sistêmico” 1 quando a queda nos lucros obrigou os capitalistas a se voltarem para a especulação financeira e a máquina do sistema capitalista mundial entrou em colapso até ser reconstituída em uma nova ordem por meio da violência em massa. O exemplo recente mais relevante é o período de 1914 a 1945, que testemunhou as duas guerras mundiais do século XX.

Portanto, não se trata apenas de petróleo; é um meio de consolidar as condições para a exploração capitalista em geral e um vislumbre da violência em larga escala que está por vir. Estamos entrando em uma fase de relações baseadas na força bruta, não no “estado de direito” ou na diplomacia, e este ataque — assim como a própria presidência de Trump — é um sintoma, não uma causa.

Mas isso representa um afastamento do imperialismo nacionalista e populista do passado, no qual os regimes roubavam recursos da periferia global para melhorar a qualidade de vida no núcleo imperial. O ataque de Trump à Venezuela visa beneficiar um grupo cada vez menor de capitalistas. A classe média e a classe trabalhadora branca não são mais “parceiras minoritárias” em empreendimentos coloniais e têm cada vez menos motivos para se identificar com eles.

A Questão da Liderança

Inicialmente, a vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez adotou um tom desafiador, mas logo recuou para uma retórica mais conciliatória. Isso gerou especulações de que Rodríguez estaria disposta a cooperar com o governo Trump, ou que já estaria cooperando.

Diversos cenários são possíveis, e é difícil determinar a verdade. Talvez os Estados Unidos tenham colocado Delcy Rodríguez em uma situação terrível, mas ela esteja resistindo bravamente; talvez o governo Trump já tenha negociado secretamente com Delcy Rodríguez, e ela pretenda adotar uma postura firme enquanto facilita a agenda americana de extração de recursos; talvez haja algo mais acontecendo. Independentemente disso, a vulnerabilidade do Chavismo2 frente ao sequestro de seu líder — e a possibilidade de que Rodríguez ou outros elementos do governo venezuelano sejam cúmplices, ou venham a ser cúmplices, do plano de Trump de assumir o controle dos recursos venezuelanos — ambos ressaltam o fato de que todas as hierarquias representam um ponto de falha para as lutas de libertação.

Já vimos como a liderança de movimentos revolucionários de esquerda anteriores, como o governo de Daniel Ortega na Nicarágua, foi forçado a se integrar ao funcionamento do neoliberalismo e obrigada a impor medidas de austeridade capitalista e controle estatal sobre as populações sob seu domínio. Diante dessas derrotas, alguns chegam à conclusão de que a única maneira de possuir soberania é controlar um Estado-nação poderoso que possua armas nucleares. Essa é a lógica que sustenta o “campismo”3, o apoio a potências imperialistas como a Rússia e a China, que rivalizam com os Estados Unidos.

No entanto, a Rússia e a China operam segundo a mesma lógica autoritária e capitalista que o governo dos Estados Unidos utiliza hoje — e aqueles que optam por apoiá-las não terão mais influência sobre as ações de seus líderes do que os venezuelanos têm sobre o governo dos Estados Unidos. Aqueles que buscam se alinhar a um ou outro ator geopolítico acabarão inevitavelmente defendendo autocratas genocidas a partir de uma posição de total impotência. A verdadeira alternativa não é o campismo, mas sim uma resistência popular internacional que ultrapasse fronteiras.

Mas para que isso se torne uma alternativa convincente, as pessoas nos Estados Unidos precisarão desenvolver a capacidade de impedir que o governo americano bombardeie e saqueie o exterior.

O Que Esperar, Como se Preparar

O ataque à Venezuela marca a escalada de uma guerra por procuração com a China. A mudança da base industrial, incluindo a indústria tecnológica, para a indústria bélica é uma forma de lidar com a economia estagnada, mas isso só será possível se o governo Trump conseguir inflamar ainda mais o “espírito nacional” e o patriotismo. Pode-se argumentar que a corrida para consolidar o financiamento e a proliferação da inteligência artificial visa criar uma população mais crédula e controlável para esse fim final.

A curto prazo, podemos esperar que o governo Trump tente mais uma vez usar a Lei de Inimigos Estrangeiros contra venezuelanos e outros alvos. A tentativa anterior de Trump e Miller foi derrotada na justiça porque os EUA não estavam, de fato, em guerra. Agora que criaram uma guerra, usarão isso para declarar uma série de novas emergências e justificar novas medidas repressivas. Também podemos esperar mais violência racista contra latino-americanos e chineses, bem como retaliação contra a política externa dos EUA por parte de atores não estatais ou agentes indiretos, das quais o governo Trump tentará se aproveitar para promover sua agenda.

As eleições de meio de mandato estão marcadas para novembro de 2026. Donald Trump e os republicanos não são os favoritos; mas Trump já ultrapassou tantos limites que não tolera nenhuma ameaça ao seu poder. Seja por interferência eleitoral, fraude ou, mais provavelmente, crises orquestradas que legitimem um estado de exceção, podemos esperar que as eleições de meio de mandato sejam as menos “democráticas” da história recente. As eleições por si só não nos tirarão dessa bagunça.

À medida que Trump enfrenta diversas crises, escândalos e obstáculos, ele se tornará mais violento, imprevisível e perigoso. Isso é um sinal de fraqueza, mas uma fraqueza respaldada por toda a força das Forças Armadas dos EUA. Devemos esperar confrontos militares em larga escala até outubro deste ano, incluindo novos destacamentos da Guarda Nacional e talvez até mesmo a decretação da lei marcial.

Guerras impopulares sem um mandato claro — especialmente guerras que resultam em baixas americanas ou outros sacrifícios em território nacional — podem significar a queda de um regime. É nossa tarefa transformar esta guerra — juntamente com os outros erros de Trump e as guerras que virão — em um fardo para toda a classe dominante. Será necessária tanta força popular para destituir Trump que devemos popularizar propostas igualmente ambiciosas — e não simplesmente exigir um retorno a um status quo centrista impopular. Os revolucionários devem se preparar para superar as tentativas centristas de reequilibrar o Estado. Pode parecer difícil de imaginar agora, mas levantes e revoluções se desenrolam rapidamente. As revoluções da “Geração Z” derrubaram regimes ao redor do mundo ao longo de 2024.

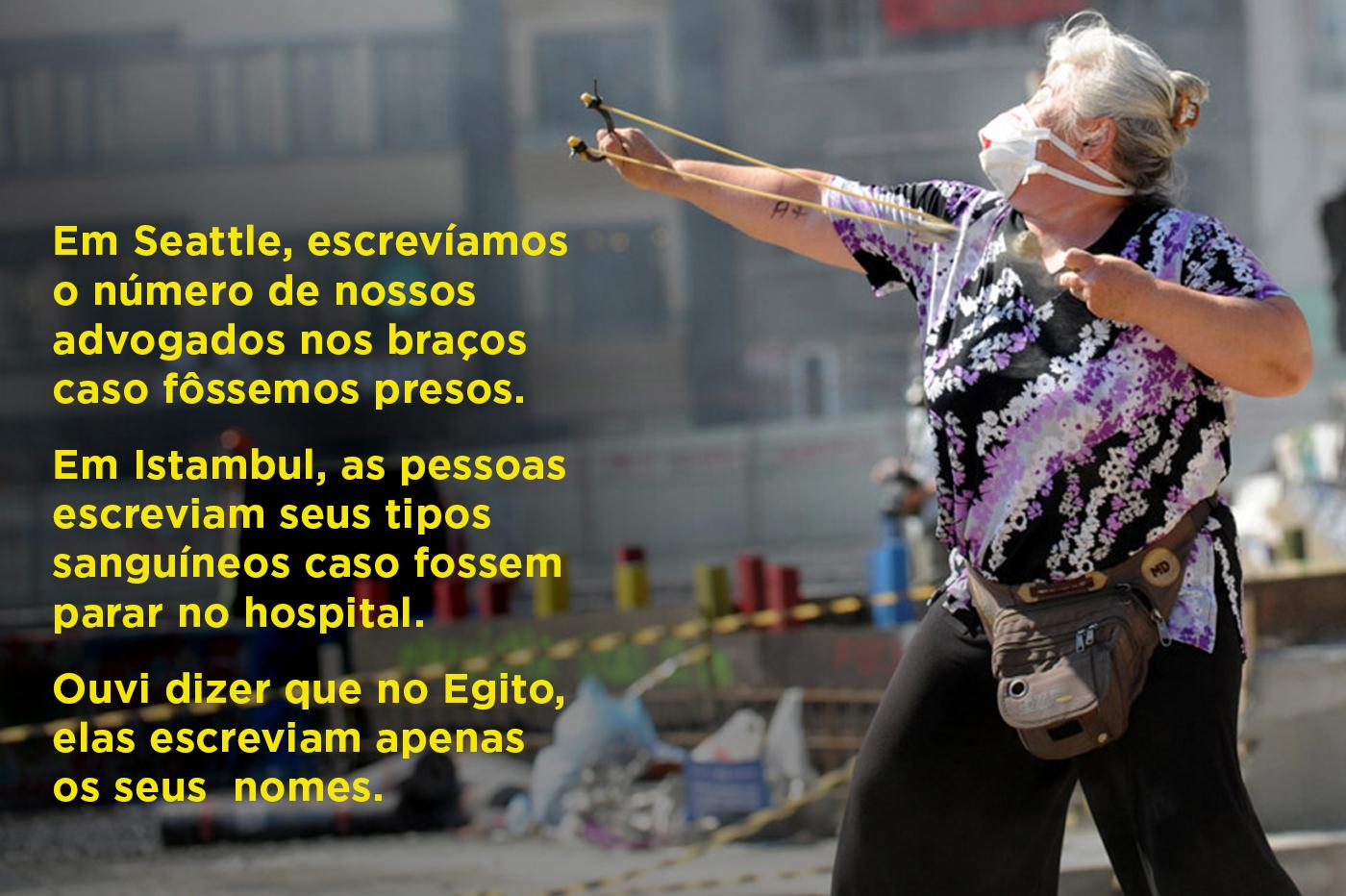

Manifestações por todos os Estados Unidos têm usado slogans conhecidos como “Sem sangue por petróleo”. Infelizmente, Trump concluiu que seus seguidores querem ambos: petróleo e sangue. Movimentos pacifistas tendem a ser inerentemente conservadores, pois buscam influenciar as políticas de Estado; mas, assim como os governos anteriores, o regime de Trump deixou claro que não se importa com a oposição. Em vez de apresentar demandas por meio de protestos simbólicos, precisamos construir movimentos horizontais capazes de atender às necessidades por meio de ações diretas. Esses movimentos devem se concentrar nas condições comuns que as pessoas comuns enfrentam de Caracas a Minneapolis: pobreza, austeridade, pilhagem de recursos essenciais, controle por mercenários violentos, domínio de magnatas irresponsáveis. A resistência às atividades do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) nos Estados Unidos representa um passo promissor nessa direção.

Se, de fato, como Stephen Miller sugere, os governos não representam os desejos ou a vontade do povo que governam, se — como já deveria ser óbvio para todos — eles não têm nossos melhores interesses em mente, mas simplesmente agem para acumular o máximo de riqueza possível para si mesmos, então ninguém é obrigado a obedecê-los. A única questão é como construir força coletiva suficiente — força popular suficiente, poder horizontal suficiente — para derrotá-los.

Apêndice: Leituras complementares

Para começar, os leitores devem consultar “FRENTE À OFENSIVA DO IMPÉRIO, SOLIDARIEDADE AO POVO VENEZUELANO! ”, uma declaração internacional de organizações anarquistas latino-americanas publicada em dezembro de 2025.

Para um contexto mais aprofundado sobre a situação na Venezuela, encorajamos os leitores de língua espanhola a consultar o arquivo da extinta publicação anarquista venezuelana El Libertario, onde se pode encontrar, por exemplo, uma avaliação crítica das organizações sociais bolivarianas de 2006, ou uma coletânea de textos sobre o papel da indústria petrolífera na repressão dos movimentos populares de base na Venezuela e na sua integração na economia global:

A Venezuela faz parte do processo de construção de novas formas de governança na região, que desmobilizaram os movimentos sociais que reagiram à aplicação de medidas de ajuste estrutural na década de 1990, relegitimando tanto o Estado quanto a democracia representativa para atender às cotas de exportação de recursos naturais para os principais mercados mundiais.”

-Ley Habilitante: dictadura para el capital energético (“A Lei Habilitante: Ditadura para o Capital Energético) em El Libertario # 62, março-abril de 2011

Podemos entender o ataque de Trump à Venezuela como uma forma de dar continuidade a esse “processo de construção de novas formas de governança na região” atualmente.

- Em O Longo Século XX, Giovanni Arrighi argumenta que os últimos 700 anos testemunharam uma oscilação pendular previsível entre períodos relativamente “pacíficos” e estáveis de expansão comercial, durante os quais mercados em crescimento permitem que capitalistas e estados lucrem sem concorrência significativa, e investimentos em produção ou comércio geram lucros confiáveis, e períodos cada vez mais caóticos de expansão financeira, durante os quais a competição intercapitalista reduz os lucros e o capital de investimento busca lucro principalmente por meio da especulação financeira. À medida que a economia global para de crescer, capitalistas e elites nacionais recorrem cada vez mais à força e à pilhagem para sustentar os lucros, culminando em períodos de “caos sistêmico”. Esses períodos são notavelmente violentos, caracterizados por gastos militares e pilhagem; Historicamente, esses ciclos só terminam quando uma nova força hegemônica impõe uma nova ordem global e restaura as condições para a acumulação capitalista. A hegemonia americana do século XX e o sistema internacional introduzido pelas Nações Unidas desempenharam esse papel após a Segunda Guerra Mundial, mas ambos estão em declínio desde a transição para a financeirização e a ascensão do “neoliberalismo” na década de 1970, e agora demonstram sua irrelevância à medida que mais e mais forças tentam obter lucros pela força bruta em vez do investimento capitalista. Os especialistas que lamentam o fim da ordem internacional baseada em regras e expressam nostalgia pelas Nações Unidas estão ignorando a floresta da estagnação econômica, concentrando-se apenas em figuras isoladas como Trump e Putin. Qualquer solução real para o período de barbárie em que estamos entrando terá que ser mais abrangente e ambiciosa do que a “Era das Revoluções” de 1789-1848. ↩

- Chavismo é o movimento socialista associado ao ex-presidente venezuelano Hugo Chávez. ↩

- “Campismo” é uma palavra usada para descrever uma doutrina da época da Guerra Fria. os adeptos desse dogma sustentavam que o mais importante era apoiar a URSS a todo custo contra os estados capitalistas e imperialistas. Esta doutrina persiste hoje na parte da esquerda radical que apoia a Rússia de Putin na invasão da Ucrânia ou então relativiza a guerra em curso. Como fizeram na Síria, usam o pretexto de que os regimes russo ou sírio encarnam a luta contra o imperialismo ocidental e atlantista [isto é, pró-OTAN]. Infelizmente, esse anti-imperialismo maniqueísta, que é puramente abstrato, recusa-se a ver o imperialismo em qualquer ator que não seja o Ocidente.