A regeneração da democracia espanhola e a maldita promessa do caos

Em maio de 2011, manifestações inspiradas pela Primavera Árabe ocuparam várias praças pela Espanha com protestos antigovernamentais organizados através da democracia direta e assembleias gerais. Essa foi a primeira onda desse tipo de movimento que se espalhou pela Europa e pelo mundo. Cinco anos depois, aquela energia que começou como uma pressão por políticas participativas acabou canalizada para a formação de novos partidos espanhóis. Isso seria uma corrupção do discurso do movimento das praças ocupadas ou a sua conclusão lógica?

Depois das revoltas em 2013 pelo trasnporte coletivo, e nos anos seguintes contra os mega-eventos, vimos no Brasil uma intensificação das disputas políticas que levaram a uma polarização entre esquerda e direita institucional. As vias da autonomia e da horizontalidade parecem terem sido ofuscadas por essa disputa. Enquanto a direita que cresceu e saiu vitoriosa com golpe institucional que tirou o PT do poder, vemos uma crescente tendência dos movimentos socias que participaram de lutas autônomas a considerarem as eleições como um espaço a ser “ocupado”. Se não soubermos pelo que estamos lutando quando lutamos por “mais democracia”, estaremos reconstruindo as relações e as ferramenta que falharam e ainda falham em nos garantir liberdade, igualdade e autonomia.

I. Ascensão

Primavera de 2011

“Esta é a nossa revolução! Não há barricadas, nada de romântico assim, mas o que podemos esperar? É uma merda, mas já sabíamos que este é o mundo em que vivemos. “

Eu estava ombro a ombro com uma amiga, abrindo caminho através das multidões que se apinhavam, das dezenas de milhares se juntavam para além do isolamento democrático para tomar a Praça Catalunya, no centro de Barcelona. Estávamos no nosso caminho de volta de uma copiadora onde xs funcionárixs, também tomadxs pela empolgação do momento, nos deixaram imprimir mais quinhentas cópias da última carta aberta com um bom desconto, facilmente pagas com os trocados que as pessoas foram deixando na jarra de doações que estava na mesa de informações que nós, anarquistas, tínhamos montado.

Em menos de uma hora, todos os panfletos já havia sido levados, encontramos mais pessoas que compartilhavam algumas de nossas ideias, tinha um casal se envolvendo nos debates e uma outra breve discussão. Décadas de isolamento social tinham ido embora em uma súbita e inesperada manifestação de angústia social, raiva, esperança, desejo de se relacionar. Um milhão de necessidades individuais para a expressão de necessidades colectivas: “Sim, eu também preciso disso”. Um milhão de vozes solitárias reconhecendo-se num grito que todas elas traziam juntas: “Sim, eu também estou aqui”, um milhão de histórias de solidão encontrando-se em uma alienação compartilhada: “Sim, eu também sinto isso”. Era difícil não se deixar levar. Sentimos isso também.

Mas, naquela comuna de alienação, também sentimos um certo cinismo. Era mais do que apenas arrogância ou que um mero olhar torto para as pessoas enquanto elas gritavam todas as noites, “¡aqui comenza la Revolución!” (A revolução começa aqui). A verdade é que a gente duvidava do entendimento comum sobre o que uma revolução realmente implica.

E nossas dúvidas não surgiam sem motivo. Estar sozinhx nas ruas por anos, tentando espalhar ideias críticas, tentando abrir pequenos espaços de liberdade, sendo algemadx ou agredix, quando ninguém mais dá a mínima, quando todo mundo parece satisfeito assistindo às suas televisões, enquanto o planeta morre ao seu redor, certamente, isso pode tornar você um pouco arrogante. Isso pode torná-lx amargx e cínicx, e te fazer se sentir superior, e completamente alheix às mudanças inesperadas que sacodem o sistema que você passou a vinda inteira lutando contra. Mas também pode lhe dar perspectiva. E pode fazer você perguntar: “Por que essas pessoas estão nas ruas agora, só quando os seus próprios benefícios sociais são ameaçados, sendo que elas não levantavam um dedo quando eram outras pessoas sendo comidas vivas?” Ou então: “Por que a mídia está dando tanta atenção a este fenômeno, mesmo que muitas vezes seja uma atenção negativa, sendo que essa mídia ignorava completamente nossas lutas durante anos?”

Quando o movimento de ocupação das praças eclodiu no dia 15 de maio (15M) de 2011 por todo o Estado Espanhol, nos jogamos nele. Parte dxs anarquistas rejeitaram o movimento abertamente pela dificuldade de encontrar a real motivação daquela caótica desordem. Outra parte dava, acriticamente, seu selo de aprovação para qualquer coisa que parecia ter o apoio das massas. Mas nos recusamos a desistir das perspectivas e experiências que acumulamos ao longo dos anos de luta solitária quando alguns poucos grupos estavam insistindo que o sistema em que vivíamos era inaceitável.

Nem todxs nós interpretamos essas experiências da mesma forma, assim como não desenvolvemos as mesmas estratégias no meio do movimento de ocupação das praças. Só posso dar uma perspectiva dessa história; no entanto, é uma história que ajudamos a construir coletivamente, lutando lado a lado e disputando posições umxs com xs outrxs. Não há consenso na história do movimento e nem mesmo da participação anarquista, mas ao mesmo tempo, ninguém chegou na sua versão particular de eventos sozinhx.

Um elemento que todos compartilhávamos era uma crítica à democracia. Havia uma história apoiando a nossa posição. Em 1975, Francisco Franco morreu. Um ditador fascista que foi apoiado por Hitler e Mussolini e, mais discretamente pelos governos britânicos, dos EUA e o francês. A aberta aceitação que o Ocidente demonstrou em 1949 revelou mais uma vez a tolerância que um sistema mundial democrático pode ter com ditaduras que tiveram sucesso na prevenção de revoluções.

Em 1976, o grupo pela independência basca ETA explodiu uma bomba que matou o sucessor escolhido por Franco. O país foi inundado por greves e protestos. Ações armadas foram se multiplicando, mas não havia um grupo vanguardista com a esperança de controlar ou que representasse todo o movimento. Nenhuma figura que poderia ser cooptada ou destruída. Era o início da Transição.

Percebendo a inevitabilidade de um governo democrático, os fascistas se transformaram em conservadores, constituindo o Partido Popular e, em troca da legalização e uma chance de estar no poder, eles convidaram comunistas e socialistas para negociações, dando origem a um novo sindicato institucionalizado e legal: o CCOO. E também um novo partido político, o partido Socialista dos Trabalhadores da Espanha (PSOE). O PSOE governou o país de 1982 a 1996 e em 2010 eles estavam novamente no poder quando os burocratas da União Europeia e financiadores bancários exigiram medidas de austeridade. Eles rapidamente atenderam.

Mas, em meados dos anos 70, nem todos entraram na onda. Muitas pessoas rejeitaram negociações com os fascistas, ou rejeitaram qualquer tipo de governo e qualquer forma de capitalismo completamente. Conforme os anos se transformaram em décadas, esses redutos tornaram-se cada vez mais isolados, até que fossem levados pela marginalização institucional, judicial e pelos meios de comunicação para dentro de um gueto político reduzido. Nesta altura, os “irreductibles” poderiam ser majoritariamente encontrados dentro de um movimento anarquista que era muito mais fraco e mais vulnerável do que tinha sido antes da Guerra Civil, que colocou Franco no poder.

Essxs anarquistas continuaram a lutar, em grande parte, desenvolvendo um caráter antissocial como uma ferramenta para resistir aos efeitos psicossociais de extrema marginalização, bem como facilitar uma crítica da sociedade democrática como uma estrutura de controle majoritário e midiática. Mas, como as revoltas começaram a tomar países vizinhos vários anos antes do início da crise econômica, algumxs anarquistas começaram a dar atenção às possibilidades de uma revolta social generalizada, e começaram a mudar os seus métodos e suas análises para serem capazes de incentivar e participar em tais revoltas, na esperança aparentemente improvável que uma delas pudesse começar por aqui. Mas, em poucos anos, coincidindo com o início da crise, as revoltas se multiplicaram e se aproximaram – se não geograficamente, ao menos ideologicamente.

Antes do movimento 15M começar, Barcelona já tinha assistido a uma greve geral de um dia, com participação massiva, onde os discursos anticapitalistas eram frequentes, se não predominantes, e que resultou em ocupações de grande porte, tumultos, saques, e confrontos com a polícia, constituindo um importante passo na reapropriação de táticas de rua que fariam outras vitórias possíveis nos anos seguintes. Um protesto combativo no Primeiro de Maio tinha mudado o trajeto normal pelo centro da cidade para passar através de vários bairros ricos, deixando um rastro de destruição e uma pequena ação de vingança econômica.

O movimento 15M eclodiu apenas duas semanas mais tarde, e seus discursos oficiais pediam pacifismo total e protestos simbólicos para conseguir uma democracia melhor e mais saudável através de uma reforma constitucional. Quase nenhuma menção foi feita, dentro deste discurso oficial, sobre as condições de vida diária, de autodefesa colectiva contra a austeridade e a auto-organização direta de nossa sobrevivência. Mas de onde veio esse discurso oficial e como ele foi produzido em uma multidão enorme e heterogênea?

O 15M não era enorme desde o início. Na verdade, na primeira assembleia, em Barcelona, na primeira noite na Praça Catalunya, haviam apenas uma centena de pessoas presentes. Algumas delas membros da “Democracia Real Ya”, um novo grupo com sede em Madrid que tinha produzido o primeiro chamado para os protestos e ocupações em todo o país. Seu discurso era extremamente reformista e não fez nenhuma menção às ondas crescentes de protesto real e conflito social que vinham aumentando na Espanha, nem à construção fora de uma tradição de luta que trazia um grande conhecimento coletivo. Essas histórias estavam ausentes de sua perspectiva, o que talvez fosse a única maneira que encontraram para poder chamar as pessoas para um movimento baseado no pacifismo e na reforma legalista. Eles mencionaram a “Primavera Árabe”, sobretudo o levante no Egito, mas apenas da maneira mais comedida e manipuladora. Eles descreveram a insurreição egípcia como se ela fosse um movimento não-violento que já tinha atingido seus objetivos – quando na verdade, é óbvio e já era óbvio para qualquer pessoa com uma perspectiva radical, que a luta só estava começando.

Nessa primeira assembleia, usaram uma velha tática trotskista. Membros do movimento se espalharam por todo o círculo e tentaram forçar o grupo a adotar um consenso preestabelecido que casava com os encaminhamentos que haviam trazido de Madrid. Mas ficou claro que esses ativistas não eram experientes nessa tática, pois estavam todos vestindo camisetas idênticas onde estava escrito “Democracia Real Ya”. No minuto em que alguém do movimento de esquerda independente catalão disse que a ocupação Barcelona deve estabelecer seu próprio caminho ao invés de seguir Madrid, a multidão concordou. Haviam poucxs anarquistas naquela primeira noite, mas xs presentes também se certificaram de que xs ativistas reformistas não fossem capazes de limitar o movimento desde o início.

* * *

“Quem é a favor?” – pergunta a pessoa com o microfone. Algumas milhares de pessoas levantam as mãos ao ouvirem sua voz dos alto-falantes.

“Quem é contra?”. Umas cinquenta pessoas levantam as mãos. Por uma questão de ordem, algumas pessoas fazem uma contagem rápida. É claro que o número de votos negativos não é suficiente para ser considerado relevante. Seria preciso uma centena para bloquear uma decisão.

“Quem quer mais debate?” Uma dúzia de mãos levantadas. Mais uma vez, aquém do mínimo necessário para enviar a proposta de volta para uma segunda rodada de debate.

“A proposta passou.” Os moderadores fazem uma pausa antes de passar para o próximo item. A multidão, talvez umas dez mil pessoas, espera sentada com uma paciência tolerante mas também muito entediante.

“O que acabamos de votar?” – Ouvi uma jovem estudante perguntando a outra. Não seria exagero dizer que essa era uma das perguntas mais frequentes naquele mês de ocupação.

Em apenas uma semana neste grande experimento de democracia direta, a abstenção já tinha se tornado a opção mais comum nas assembleias. Na maioria dos votos, a abstenção atingiu proporções que igualam ou ultrapassam a porcentagem dos que escolhem não votar nas eleições e referendos de uma democracia representativa comum.

Não é nenhuma surpresa. Empoderamento não era mais do que um slogan na praça ocupada. Até mesmo quando haviam apenas cem pessoas numa assembleia, já não era possível que todas participassem. Uma vez que o número de participantes cresceu de centenas para milhares, comissões e subcomissões começaram a aparecer como cogumelos depois de uma chuva. Moderadores experientes começaram a dirigir as assembleias, colocando em prática técnicas para um processo de consenso diferenciado que tinha sido desenvolvido durante o movimento antiglobalização. As propostas foram desenvolvidas e consensuadas em comissões, então elas tiveram que ser claramente lidas para ser ratificada pela assembleia geral. Uma centena de pessoas, pelo que me lembro, podia bloquear uma decisão, e um número menor poderia enviá-la de volta à comissão para mais debate.

Para realmente ter qualquer influência significativa sobre uma decisão, alguém teria que gastar duas a quatro horas durante o dia em uma reunião de comissão para redigir a proposta, para além das várias horas que a Assembleia Geral da noite costuma durar. Propostas mais difíceis eram avaliadas durante dias ou uma semana inteira e em qualquer caso você tinha que ir para as reuniões das comissões a cada dia se quisesse ter certeza de que a proposta mais antiga não tinha sido anulada por uma nova. Obviamente, apenas um pequeno número de pessoas com um certo nível de independência econômica poderia participar plenamente nestas estruturas diretamente democráticas. Mas mesmo que todas as pessoas tivessem tal independência econômica, as próprias estruturas funcionavam como funis, limitando e concentrando a participação para que uma massa grande e heterogênea pudesse produzir decisões homogêneas, unificadas e enumeradas. Em qualquer assembleia ou comissão, certos estilos de comunicação e de tomada de decisão são favorecidos, enquanto outros estão em desvantagem.

A democracia direta não passa de uma democracia representativa em uma escala menor. Inevitavelmente, ela recria a especialização, a centralização e a exclusão que associamos com as democracias existentes. Em quatro dias, uma vez que as multidões excedeu 5.000 pessoas, o experimento de democracia direta já estava repleto de falso consenso e manipulações, minorias sendo silenciadas, aumento da abstenção de votos e dominação de especialistas e políticos internos.

Em um caso exemplar, anarquistas na Sub-Comissão de Auto-Organização e Democracia Direta queriam organizar um debate simples sobre a não-violência. A iniciativa quase não aconteceu porque a Sub-Comissão precisava de dias para debater e chegar ao consenso sobre como exatamente ela queria fazê-lo. No final, duas pessoas decidiram ignorar a comissão e juntar-se com outrx anarquista que não estava participando da Auto-Organização. Os três realizaram uma conversa e um debate bem-sucedidos em apenas um dia, fazendo o que um grupo de cinquenta pessoas não tinha conseguido ao longo de uma semana.

No entanto, não era tão fácil fazer as coisas por causa dos muitos obstáculos que os ativistas da democracia colocavam no caminho de qualquer ação direta que não tinha o seu selo de aprovação. Por duas vezes, reservamos o sistema de som e o espaço central na praça para debater a política de não-violência que tinha sido imposta a força em todo o movimento. Todas as vezes, a nossa reserva desaparecia misteriosamente e, na terceira vez, o sistema de som foi reservado para outro evento na mesmo horário que tínhamos programado nosso debate. Derrotadxs, decidimos realizar o debate com apenas um megafone na beira da praça. Seria menor, efetivamente marginalizadxs, mas insistimos em registrar nosso desacordo com uma posição que realmente só uma pequena minoria de ativistas impôs com sucesso sobre todo o movimento.

Fomos para a tenda da Comissão de Atividades para informar novamente sobre nossos planos. Em uma história digna de um romance do Kafka, o garoto na mesa olhou para seu formulário, um pequeno pedaço de papel todo cagado escrito de caneta e nos disse que não poderíamos fazer o nosso evento no local onde queríamos. “Por quê?”, perguntei, me preparando para ir a fundo na questão. Seria este ainda outro truque dos novos especialistas em democracia direta para proteger seu falso consenso em torno da não-violência?

A resposta foi muito mais patética do que eu esperava: “Porque os nossos formulários são divididos em colunas diferentes, veja, uma coluna para cada espaço na praça… Mas esse espaço que vocês querem, ao longo da escadaria… Bom, ele não é um espaço oficial.”

“Tudo bem, nós não ligamos. Só escreve ele aí.”

“Mas, mas, não posso. Não há uma coluna para ele “.

“Tá bom, é só fazer uma coluna.”

“Humm, não posso.”

“Meu deus! Olha aqui qual está vago… o Espaço Rosa, só escreve que nosso evento é no Espaço Rosa e na hora mudamos ele pra lá.”

Em apenas duas semanas, sem qualquer treinamento prévio, a revolução espanhola tinha criado burocratas perfeitos!

Mapa da Plaza del Sol, final de maio 2011

Exemplos de manipulação do processo não faltaram. No início, a assembleia decidiu, de uma maneira bem anarquista, não lançar manifestos unificados falando por todo mundo. Posteriormente, as pessoas falavam suas próprias ideias nas assembleias e em espaços informais ao longo do dia. Nós, anarquistas, montamos uma banquinha de literatura onde distribuíamos cartas abertas e panfletos, publicando textos novos todos os dias. Estávamos contentes em nos expressarmos no diálogo com o resto, ao invés de tentar representar todo o movimento. Mas os militantes no meio daquela confusão toda ansiavam por algum manifesto unificado, alguma lista de exigências com as quais eles poderiam pressionar os políticos no poder. Eles só viam as enormes multidões como números, meios para um fim.

Posteriormente, eles formaram uma Comissão de Conteúdo a fim de formular o “conteúdo” ou as ideias do movimento, como se toda a praça ocupação foi apenas um cesto vazio, uma besta irracional esperando pela assembleia para ratificar uma lista de crenças e posições comuns. Na tenda anarquista, debatemos se devíamos ou não participar das comissões. Alguns de nós foram firmemente contra, mas como anarquistas, não buscávamos um consenso. Aquelxs que queriam participar não precisavam de nossa permissão. E pelo menos uma coisa boa saiu de sua participação: muitos exemplos da corrupção intrínseca e autoritarismo da democracia em todos os níveis.

Quando a participação anarquista impediu que trotskistas, ativistas da Democracia Real e outras militâncias de base produzissem um tipo de conjunto de demandas unificadas e manifestos que a assembleia geral havia vetado anteriormente, a Comissão foi dividida em uma dúzia de subcomissões. Todos os dias, em várias subcomissões, militantes faziam as mesmas propostas que tinham sido derrotadas no dia anterior, até o dia em que houve uma reunião na qual nenhumx dxs seus opositorxs estavam presentes. As exigências foram passadas através da Comissão e posteriormente ratificada pela assembleia geral, que havia ratificado quase todas as propostas que tinham passado por ela antes dessa.

Por outro lado, após uma semana de debate, os anarquistas na Auto-Organização e na Sub-Comissão da Democracia Direta chegaram a um consenso duramente conquistado com defensorxs da democracia direta para uma proposta de descentralizar a assembleia, o que significa que a heterogeneidade e as diferenças seriam respeitadas, e a assembleia seria transformada em um espaço para se compartilhar propostas e iniciativas, mas não para ratificá-las. Isso porque, no novo sistema, todxs seriam livres para realizar as ações que bem entendessem, e não precisaria de qualquer permissão burocrática. A proposta significaria a derrota total dos militantes, porque a assembleia não seria mais uma massa que poderiam controlar para seus próprios fins. Todxs seriam livres para organizar as suas próprias iniciativas e tomar suas próprias decisões. O funil seria transformado em um campo aberto.

A proposta anarquista de descentralizar a assembleia foi votada duas vezes, sempre conseguindo um apoio esmagador, mas curiosamente foi derrotada em procedimentos técnicos ambas as vezes. Os moderadores dramatizaram e gaguejaram, tentaram atrasar o processo e inventar obstáculos. Quando já não podiam impedir a votação, a proposta teve uma maioria mais expressiva do que talvez qualquer outra pauta naquelas semanas. Tentaram assustar as pessoas para barrar a proposta, insistindo que fosse lida várias vezes, para que todo mundo tivesse certeza de que entenderam suas implicações, e sugeriram que tirassem um dia a mais para refletir sobre ela, mas todas essas táticas acabaram saindo pela culatra. No final, esta foi uma das poucas propostas que todas as pessoas na assembleia prestaram atenção, discutindo e votando com a consciência total.

Cerca de apenas cinquenta pessoas votaram contra a proposta de descentralizar a assembleia. As mesmas cinquenta pessoas que votaram por mais debate, mesmo não tendo absolutamente nenhuma intenção de debater, então, a proposta foi descartada. A proposta alcançou um consenso consistente na Subcomissão. Mais debate não mudaria nada. Ela só voltaria mais uma vez para a assembleia geral e seria bloqueada novamente. Graças à democracia direta, cinquenta pessoas poderiam controlar vinte mil.

Esta ação demonstrou que tínhamos razão, tivemos muito apoio, e a assembleia era uma farsa. E isto, por si só, foi uma vitória. Mas a democracia direta não pode ser reformada a partir de dentro. Ele tem que ser destruída.

Muitas pessoas passaram a levar as comissões e a assembleia geral mais a sério do que o esperado. De fato, debates férteis entre grupos de cinquenta ou cem pessoas acontecia nas comissões, e a assembleia serviu parcialmente como uma plataforma para pessoas que não se conheciam expressarem suas queixas e construir um senso de coletividade. Mas só o fato de subverter as estruturas da burocracia e da centralização, para criticar as dinâmicas de poder que elas criaram e dar lugar a algo mais vibrante e livre na sombra da assembleia geral já eram coisas que valiam a pena.

Mas havia muito mais na ocupação das praças do que essas estruturas burocráticas frustrantes. O centro oficial do movimento, de fato, era pequeno em comparação com as margens caóticas. Estas margens eram todos os espaços na praça exterior ao das tendas das comissões e às duas horas de assembleia geral que aconteciam todas as noites. Durante todo o dia, a praça foi um espaço extenso e caótico de auto-organização, onde as pessoas atendiam suas necessidades logísticas, às vezes passando por canais oficiais, às vezes não. Foi feita uma biblioteca, um jardim, um centro internacional de tradução, uma cozinha com grandes fornos e fogões solares. E o tempo todo aconteciam shows, oficinas, debates e tendas de massagem, além de inúmeras conversas menores, debates, e encontros. As pessoas bebiam, debatiam, celebravam, dormiam, namoravam, faziam amizades. Era um caos, no sentido literal: padrões surgiam e desapareciam e não havia espaço central a partir do qual tudo podia ser observado, muito menos controlado.

Considere o programa reconhecido oficialmente: você só tinha que ir para a tenda da Comissão de Atividades para ver toda a programação. Partindo desse ponto, um agente da polícia poderia registrar todos os eventos que estavam acontecendo, o que estava sendo falado, o que estava sendo organizado. Uma pessoa nova, querendo participar, poderia vir e saber onde se envolver, e seu guia seria um pedaço de papel, uma agenda, ao invés de um novo amigo. Militantes podiam monopolizar os espaços e horários mais importantes, dando prioridade a certas reuniões ou eventos e marginalizando outros (ou poderiam até mesmo fazer eventos indesejados desaparecem, como aconteceu com o nosso debate sobre não-violência). Não é nenhuma coincidência que os interesses externos de controle estatal, os interesses internos de controle hierárquico e os interesses de eficiência impessoal ou racional, todos convergem nas estruturas de democracia direta.

Por outro lado, as margens não oficiais eram muito mais vivas e dinâmicas. A maioria das novas amizades e cumplicidades, as conversas mais significativas, face-a-face, e a maioria das experiências comuns satisfatórias, que faziam as pessoas voltarem, ocorreram nas margens caóticas do acampamento. Um punhado de pessoas poderiam organizar um debate ou um pequeno show sem ter que se esgotar passando por comissões e subcomissões. Poupando suas energias para o que realmente importava – a atividade em si – alguns indivíduos poderiam preparar um evento de qualidade por sua própria iniciativa, e uma multidão de cem, ou mesmo quinhentas pessoas, podiam espontaneamente se reunir e participar.

Mesmo durante as assembleias gerais, as margens caóticas não poderiam ser extintas. Milhares de pessoas boicotaram as votações. Algumxs de nós se recusaram sobretudo, como anarquistas, a legitimar tais exercícios e farsas autoritárias em nome do povo, como um corpo coletivo apagado pela imposição artificial de unidade. Muitas pessoas não votaram porque acharam a assembleia chata (muito parecido com a criança na sala de aula sonhando acordada, não porque ela é pouco inteligente, mas porque ela é, de fato, mais inteligente do que aquilo, porque ela não está envolvida pelo modelo autoritário e pacificador de educação). Outras não votaram porque, uma vez que as multidões tinham ultrapassado cinquenta mil, elas não poderiam chegar perto o suficiente para ouvir. As margens da praça tornaram-se um país ingovernável de conversas sussurradas, críticas e discordâncias com o que era falado no centro.

Não eram todos esses outros espaços à margem também espaços de tomada de decisão? Não tomamos decisões a cada momento de nossas vidas? Por que o espaço formalizado e masculino de uma assembleia é mais legítimo do que a cozinha comum, onde muitas decisões e conversas também acontecem? Por que ela é mais legítimo do que as centenas de aglomerados de pequenas conversas e debates que ocorrem durante o dia, em pequena escala, permitindo que as pessoas se expressem mais intimamente e mais plenamente?

Mesmo se participássemos de cada decisão formal, será que essas seriam as mesmas decisões as quais chegaríamos em espaços confortáveis, espaços de vida e não de política? Será possível que os nossos “eus” formais se tornem uma mera representação, uma manipulação produzida durante algumas horas chatas de reuniões que é usada para nós mesmxs nos controlarmos durante todos os outros momentos de nossas vidas?

“Não faça isso”, diz o ativista que se acha uma espécie de líder para a pessoa que começou a pixar um banco, “este é um protesto pacífico”. O líder fala com toda a legitimidade de um mandato popular. Supostamente, há um consenso sobre a questão da não-violência para este protesto, organizado pela assembleia da praça. No entanto, que tipo de consenso precisa ser continuamente reafirmado? Por que as pessoas que participaram da assembleia se rebelaram com tanta frequência contra as decisões que supostamente as representavam?

Nem precisa dizer que os defensores da democracia direta e suas estruturas oficiais fizeram tudo o que podiam para suprimir as zonas caóticas na praça. A tenda anarquista, por exemplo, nunca tinha permissão oficial e tentaram nos expulsar logo no primeiro dia que a montamos. Deixamos claro que eles teriam de usar a força para nos tirar de lá e, sendo assim, todo mundo iria ver em que consiste a sua democracia. Eles teriam feito isso se não fôssemos um bando de pessoas afiadas e calejadas pelos anos de luta nas ruas. Em vez disso, eles montaram cedo algumas barracas da comissão sobre o nosso local na manhã seguinte. Apenas encontramos um outro local.

A Comissão “Convivência” (um termo classista, muitas vezes racista que é sistematicamente utilizada pela administração da cidade) ocupou-se de tentar expulsar as pessoas que estavam bebendo na praça, mas não os jovens estudantes brancos, apenas os mais velhos, homens sem-teto geralmente imigrantes que dormiam na praça. Eles também tentaram várias vezes expulsar os imigrantes sem documentos que tinham que trabalhar vendendo cervejas ou bolsas nas ruas e que, muitas vezes, tinham que correr da polícia. Os membros da Comissão tentaram negar o acesso destes imigrantes ao espaço seguro que tínhamos criado na praça, e só pararam quando algumas pessoas do nosso grupo decidiram meter o dedo na cara deles, dizendo que estavam sendo racistas e que, se precisasse, iam usar a violência para que parassem com isso.

Chamar o movimento 15M de imperfeito não é o mais preciso. Todas as dinâmicas opressivas, todos os hábitos da passividade e do autoritarismo na nossa sociedade nos seguiram para dentro da praça. Mas ali, naquele espaço coletivo, tínhamos a oportunidade de enfrentá-los. As estruturas de democracia direta apenas mascaravam ou exacerbavam essas dinâmicas; elas eram tentativas fracas de controlar o caos que passava despercebido. Mesmo algumxs anarquistas não conseguiram ver isso. Como muitas outras pessoas distraídas com a aura da oficialidade – os títulos e processos, comissões, programações e diagramas. Tudo aquilo era uma farsa. A imposição de um modelo oficial foi montado para desviar nossa atenção e, ao mesmo tempo, controlar nossa participação. Espero que da próxima vez saibamos não levar isso tão a sério.

Chamar o movimento 15M de imperfeito não é o mais preciso. Todas as dinâmicas opressivas, todos os hábitos da passividade e do autoritarismo na nossa sociedade nos seguiram para dentro da praça. Mas ali, naquele espaço coletivo, tínhamos a oportunidade de enfrentá-los. As estruturas de democracia direta apenas mascaravam ou exacerbavam essas dinâmicas; elas eram tentativas fracas de controlar o caos que passava despercebido. Mesmo algumxs anarquistas não conseguiram ver isso. Como muitas outras pessoas distraídas com a aura da oficialidade – os títulos e processos, comissões, programações e diagramas. Tudo aquilo era uma farsa. A imposição de um modelo oficial foi montado para desviar nossa atenção e, ao mesmo tempo, controlar nossa participação. Espero que da próxima vez saibamos não levar isso tão a sério.

Com o tempo, o movimento 15M diminuiu, novamente imerso nos conflitos sociais que deram origem a ele, e que continuaram inabalados. Por um tempo, muitxs anarquistas em Barcelona participaram com milhares de outras pessoas nas assembleias de bairro que substituíram a ocupação da Praça Catalunya.

Protestos contra desalojos devido a hipotecas se tornaram frequentes. Houveram ocupações de escolas e hospitais contra as medidas de austeridade. Greves gerais e confrontos nas ruas. Protestos contra novas leis repressivas. Ondas de prisões e contra-mobilização. A luta continuou.

O surgimento desses movimentos nos ensinou uma série de coisas. Suas origens confirmaram certas teorias anarquistas sobre conflito social. Eles não foram mecanicamente desencadeados por condições materiais, como se tendessem a vir antes da crise ou dos piores efeitos econômicos da austeridade. Eu diria que não existem condições materiais, apenas interpretações das pessoas sobre suas condições. (Na verdade, toda a categoria chamada “material” parece mais uma tentativa grosseira de parecer científica, embora se baseie em uma dicotomia que vem desde as origens do ocidente e da civilização cristã.)

Os verdadeiros estopins dos movimentos e das revoltas foram uma empatia coletiva ou a sedução causada pelas revoltas que aconteceram em outros países, uma sensação coletiva de insegurança ou de avaliação de que o Estado tinha se tornado fraco; a indignação coletiva em resposta às medidas de um governo visto como um insulto à dignidade das pessoas e como ameaça ao seu bem-estar, e uma interpretação coletiva de que as condições ainda podiam se agravar.

Respostas institucionais nos mostraram que os governos muitas vezes reagem desajeitadamente aos movimentos emergentes, contribuindo para seu crescimento e radicalização, ao passo que os participantes reformistas ou sedentos de poder são os mais eficientes e espertos na criação de organizações que espelham o controle estatal dentro dos próprios movimentos, impedindo-os de desenvolver perspectivas revolucionárias.

Além disso, uma série de hipóteses sobre o pacifismo foram confirmadas: 1) nossa sociedade treina pessoas para apoiar acriticamente o pacifismo nos movimentos sociais, e assim, a corrente predominante de pacifismo se move progressivamente longe de uma prática que promove mudança social para uma prática de pacificação total; 2) a mídia, a polícia e os futuros líderes dos movimentos (e partidos) conspiram para impor o pacifismo; 3) a evolução natural dos movimentos leva a romper com a não-violência e desenvolver táticas mais empoderadoras. Mas os acontecimentos também nos deram a oportunidade de ver quando as multidões deixam de dar ouvidos demais aos aspirantes a líderes de movimentos sociais. Elas tendem a abandonar seu compromisso com a não-violência e a apoiar ou ao menos tolerar passivamente certas táticas ilegais ou destrutivas.

Por outro lado, o compromisso das lideranças com a democracia era mais profundo. Havia uma preocupação compartilhada, um apoio cego aos valores da democracia que lhes permitia legitimar a sua liderança sobre o que tinha sido um movimento anárquico.

O Democracia Real Ya fez um excelente trabalho de formulação de políticas medíocres definidas pelo seu populismo, vitimização, reformismo e moralismo. Usando termos comuns, carregados de valores tais como “democracia” (bom) e “corrupção” (ruim), eles criaram uma armadilha discursiva que recebeu apoio esmagador para todas as suas propostas enquanto desviava ou incluía falsamente propostas que iam além. Suas declarações incluíam linguagem revolucionária e o sentimento altamente popular que “vamos mudar tudo”, enquanto oferecia uma lista de demandas que basicamente hierarquizava o que era de maior valor para vender para o resto das pessoas. Tudo começou com a reforma da lei eleitoral, passando por leis para uma maior supervisão dos banqueiros e atingiu, no seu extremo mais radical, uma recusa em pagar os empréstimos de resgate para empresas privadas. Tudo foi estruturado em torno de demandas feitas ao governo existente, mas enfeitado em linguagem populista. Assim, o slogan popular anarquista Ningú ens representa (Ninguém nos representa), foi distorcido para dizer, “Nenhum dos políticos atualmente no poder nos representam: queremos políticos melhores para fazer isso”.

No entanto, para realizar este ato de equilíbrio, eles tiveram que adotar princípios de organização vagamente antiautoritárias herdados do movimento antiglobalização, como o compromisso de chamar assembleias e não ter porta-vozes ou partidos políticos. Propostas baseadas na ação direta ou em sentimentos de rejeição ao governo e ao capitalismo foram facilmente neutralizadas dentro deste modelo ideológico. As ações diretas seriam paternalisticamente toleradas enquanto projetos paralelos bonitinhos que não atrapalhassem o projeto maior de implementar demandas reformistas. A rejeição ao governo e ao capitalismo seriam aplaudidas e linkadas à retórica popular em uso, e corrompida para representar uma oposição aos políticos atualmente no poder e a banqueiros específicos.

A única maneira de contestar essa cooptação da revolta popular foi concentrar a crítica na democracia em si. Rapidamente descobrimos que a ideia de democracia direta foi a principal barreira teórica que protegia a democracia representativa existente. E ativistas da democracia direta, incluindo anarquistas, eram a ponte delicada entre os militantes parasitas e esse corpo social.

A experiência na praça nos ensinou na prática o que já tínhamos discutido na teoria: de que a democracia direta recria a democracia representativa; que não são certas características que podem ser reformadas (financiamento de campanha, limites de mandato, referendos populares), mas os ideais mais centrais da democracia que são inerentemente autoritários. A coisa bonita sobre o acampamento na praça foi que ele tinha vários centros de tomada de decisão e criação. A assembleia central funcionava para suprimir isso e, se tivesse conseguido, a ocupação teria morrido muito mais cedo. Ela não teve sucesso, em parte graças à intervenção anarquista.

A assembleia central não deu à luz nem uma única iniciativa. Ao invés disso, o que ela fez foi dar legitimidade às iniciativas trabalhadas nas comissões; mas este processo não deve ser retratado em termos positivos. Esta concessão de legitimidade era na verdade um roubo da legitimidade de todas as decisões tomadas nos vários espaços ao longo da praça que não foram incorporados em uma comissão oficial. Várias vezes, representantes autonomeados desta ou daquela comissão tentaram suprimir as iniciativas espontâneas que não levavam seu selo de legitimidade. Em outras ocasiões, comissões, moderadores e militantes internos contrariavam especificamente decisões tomadas na assembleia central, mas só quando isso favorecia uma maior centralização. Esta não é uma questão de corrupção ou de um modo ruim. A democracia sempre subverte os seus próprios mecanismos para favorecer quem está no poder.

Inúmeras vezes vimos na praça uma correlação entre a democracia e a paranoia de controle: a necessidade de que todas as decisões e iniciativas passem por um ponto central, a necessidade de tornar legível a atividade caótica de uma ocupação feita de multidões a partir de um único ponto de vista – ou, por assim dizer, de uma sala de controle. Este é um impulso estatista. A necessidade de impor a legibilidade em situações sociais – que são sempre caóticas – é compartilhada por ativistas da democracia que pretendem impor uma nova estrutura organizacional brilhante; pelo cobrador de impostos que precisa que toda atividade econômica seja visível para então ser reapropriada; e pelo policial, que deseja uma vigilância total, a fim de controlar e punir. Também achei que muitxs anarquistas de diversas linhas ideológicas não foram capazes de ver a diferença teórica crucial entre as oposições democracia representativa versus democracia direta / consenso e centralização versus descentralização, porque em ambos os casos, esses termos em conflito se transformaram em sinônimos na prática. Por esta razão, decidi reabilitar o termo “caos” no meu uso pessoal, uma vez que é um termo assustador que nenhum populista no contexto atual iria usar e abusar. E isso se relaciona diretamente com teorias matemáticas que expressam o tipo de organização acéfala mutável, conflituosa e renovadora que anarquistas estão pedindo.

II. Ossificação

Outono de 2015

Junts pel Sí, a coalizão pró-independência que reúne os principais partidos de direita e de esquerda na Catalunha, ganhou as eleições regionais. Juntamente com a CUP – uma plataforma ativista popular que toma decisões em assembleias, e que surgiu a partir dos movimentos sociais para aproveitar mais de 10% dos votos–, eles têm uma maioria no parlamento catalão e anunciaram que vão fazer uma declaração unilateral de independência, transformando o parlamento em uma assembleia constituinte para uma nova constituição, rompendo com Espanha. Enquanto isso, o Partido Socialista e Partido Popular, que até há quatro anos governavam o país em um sistema de dois partidos inabalável, ameaçam entrar com uma ação legal desde Madrid. Podemos, um partido político ativista inspirado no Syriza, promete um referendo sobre a questão da independência para a Catalunha, o País Basco, a Galícia, se forem eleitos e chegarem ao poder. Eles sugerem a possibilidade de uma nova constituição, transformando a Espanha em uma nação de nações. Os jornais e a TV estão cheios disso todos os dias. Todo mundo aguarda, com expectativa.

Na primavera, as plataformas de ativistas, algumas delas com menos de um ano de idade, ganharam as eleições em Madrid, Valência e Barcelona. Em Donostia, o recém legalizado partido pela independência basca, Bildu, já estava no poder. Estes constituem quatro das cidades mais importantes da Espanha, incluindo as duas maiores.

A nova prefeita de Barcelona, Ada Colau, já foi ativista dos movimentos de moradia e já foi presa em um ato de desobediência civil para impedir um despejo que foi bem noticiado na mídia. Todo mundo discute sobre se ela vai cumprir suas promessas e proteger as famílias que não podem pagar as hipotecas de serem expulsas de suas casas. Será que ela vai criar emprego digno? Será que ela vai parar os estragos do turismo que estão refazendo a cidade? Todo mundo aguarda, com expectativa.

Um novo texto anarquista de Barcelona, “Uma aposta no futuro”, argumenta que esses novos partidos políticos são o resultado da morte do movimento 15M. Os aspirantes a líderes não conseguiram transformar diretamente movimento em um novo partido político, embora certamente tivessem tentado. Em todo o país, centenas de milhares de pessoas deram uma chance para a auto-organização em assembleias. E diante disso, elas alcançaram exatamente nada. Alguns anos mais tarde, em um clima de decepção geral, passividade e desmobilização, o Podemos e outros partidos políticos novos, como o Barcelona en Comu, foram formados. Plataformas de ativistas-que-viraram-partidos-políticos, como a CUP ou Compromis em Valência, prepararam-se para agarrar uma fatia maior do bolo. Os poucos remanescentes das assembleias de bairros ou do 15M, totalmente depenados, tornaram-se ferramentas de recrutamento para um partido ou outro.

A democracia espanhola foi se regenerando. As pessoas, depois de terem falhado, estão mais uma vez prontas para depositar a sua confiança nos políticos, contanto que eles sejam novos rostos fazendo novas promessas. A democracia direta revelou como ela se transforma novamente em democracia representativa, à medida que aumenta sua escala.

Nesta conjuntura, podemos ver como a democracia direta protegeu e revitalizou a democracia representativa. Coerente com sua ênfase na participação formal, superficial e regulamentada em um espaço alienado da política – a assembleia central como o juiz de todas as tomadas de decisões –, o movimento pela democracia direta buscou propor um conjunto de exigências com base na reforma institucional e do consenso social.

O que isso significa nos detalhes da vida cotidiana e da luta? Como todas as outras formas de governo, a democracia direta preserva e até mesmo celebra a política como uma esfera alienada da vida. Na verdade, a política – gestão da polis – é diretamente democrática nas suas origens. Em uma das alienações originais, as pessoas são feitas espectadores para as decisões que determinam como elas vivem.

As assembleias são uma ótima maneira de tomar certas decisões em situações específicas, mas a democracia direta dá precedência à assembleia geral sobre o grupo de afinidade, sobre a cozinha, sobre o círculo de estudo, sobre a oficina de trabalho e mais de um milhão de outros espaços em que nos organizamos por nós mesmxs. Este é um paralelo exato sobre como todos os governos concedem uma legitimidade exclusiva a qualquer forma de tomada de decisão que eles controlarem dentro dos canais institucionais. Um governo dirigido por estadistas carismáticos vai dar preferência a um congresso ou parlamento, um governo dirigido por tecnocratas vai dar prioridade aos bancos centrais e as comissões estaduais … e um governo dirigidos por ativistas de base a caminho da profissionalização vai dar prioridade à assembleia.

Em uma das revoluções que definiu modelos na era moderna, os bolcheviques fizeram uso dos sovietes – que funcionavam como assembleias democráticas e que anarquistas contemporâneos como Voline diziam estar prontas para cooptação – até que eles haviam consolidado seu Estado burocrático o suficiente para não precisar mais da estrutura anterior. A compatibilidade entre o que foi uma democracia direta (ou pelo menos federativa) e o “centralismo democrático” bolchevique que a aboliu e assumiu o controle não nos deve passar despercebido. Não é história antiga, mas um padrão que continua a se repetir.

A democracia direta se diferencia de outras formas de governo através de uma ênfase no princípio do “autogoverno”. Anti-autoritárixs que defendem a democracia direta podem evitar esse termo, mas na verdade ele é bastante preciso. A democracia direta envolve as pessoas no seu próprio governo, o que quer dizer a sua própria alienação em relação à tomada de decisão social. Podemos ver isso na forma como as pessoas em Praça Catalunya acabaram abstendo-se ou passando batido pelas pautas nas assembleias noturnas. Ao ser dada uma oportunidade de autogoverno, elas estavam sendo reeducadas, de uma forma muito direta, precisa e de mãos dadas com o exato significado de governo. Não é por acaso que, logo em seguida, uma grande proporção dessas massas estava mais uma vez pronta para apoiar um partido político e reproduzir todos os mesmos problemas de impotência e alienação que as havia trazido para as praças em primeiro lugar.

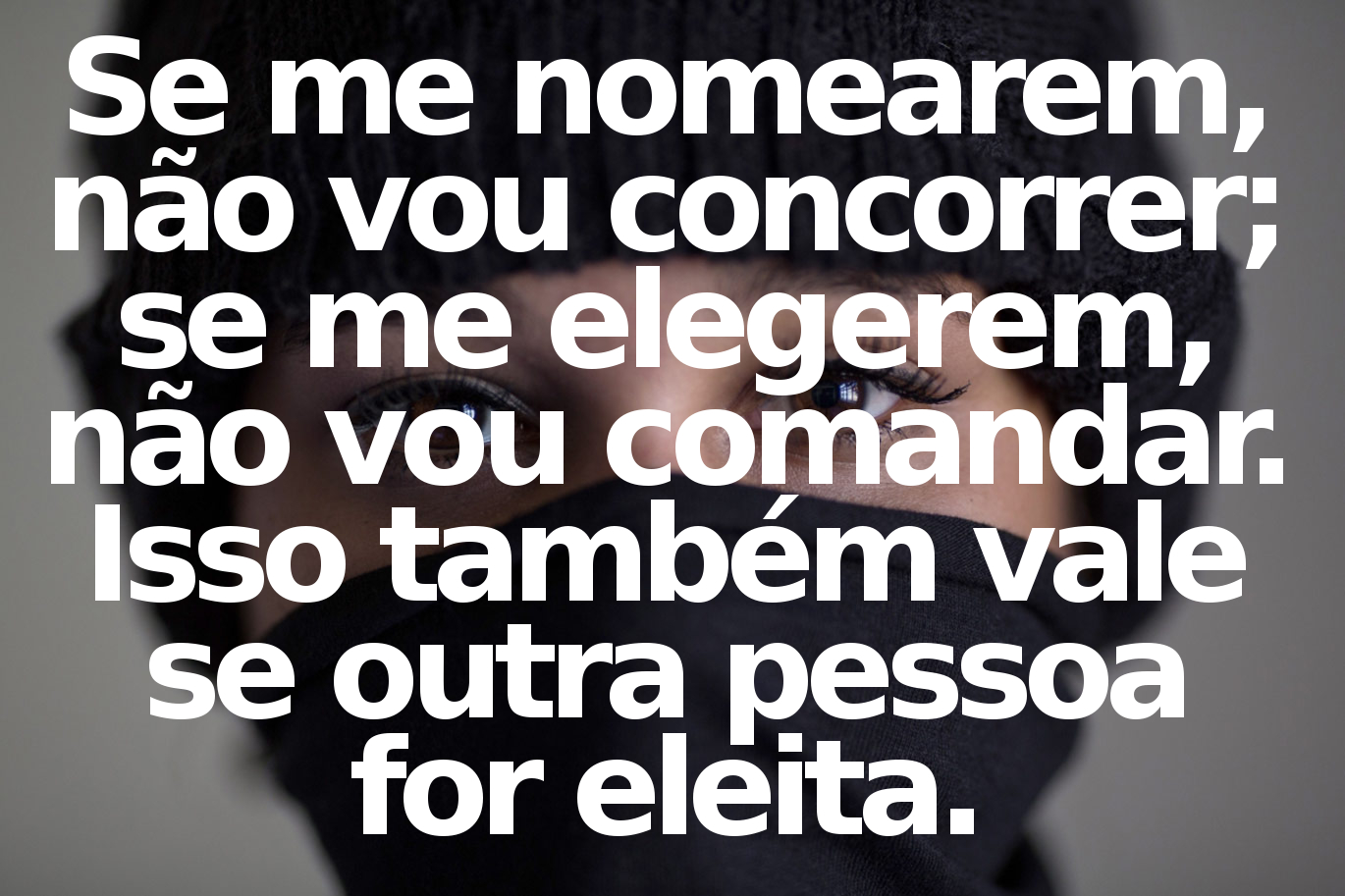

Quando nós, anarquistas, dirigimos nossa raiva e nossas críticas aos defensores da democracia direta, não é porque somos tão dogmáticxs, tão encantadxs olhando nosso próprio umbigo ou purificando nossos minúsculos espaços de dissidência que preferimos atacar um aliado do que ir para cima dos verdadeiros bandidos dentro dos bancos, salas de reuniões e parlamentos. Pelo contrário, o motivo é que o movimento pela democracia direta constitui a extensão mais eficaz do Estado dentro das nossas lutas de libertação. No final, não somos vítimas. Vivemos em uma sociedade opressiva porque a cada dia ajudamos a reproduzir essa opressão. É por esta razão que criticamos. Assim como uma limitada “autogestão” no local de trabalho pode lhe transformar em seu próprio patrão, autogoverno lhe transforma em sua própria comandante, e não há nada mais triste do que ser o agente ativo em sua própria alienação. Em suma, o autogoverno significa ser o seu pior inimigo.

É por isso que era lógico para um movimento baseado na democracia direta defender demandas baseadas na reforma institucional e consenso social: o olhar do movimento já estava fixado em tomar o poder centralizado – o poder que decorre da nossa alienação e impotência – ao invés de destruí-lo. Em vez de propor o fim das instituições dominadoras, ativistas da democracia direta propuseram maneiras de corrigi-las. Em vez de buscar a abolição de uma sociedade hierárquica, em vez de escolher os lados nos antagonismos de classe, do colonialismo, e do patriarcado, eles procuraram a unidade social. Afinal de contas, a sociedade é a máquina que os políticos desejam dirigir, por isso não faz sentido para os aspirantes a políticos tentar desmontá-la.

Essa inclinação reformista desviou o movimento de uma rota de colisão com as autoridades. Os valores da democracia direta suprimiram um conflito mais radical que veio se preparando, como visto nos distúrbios durante o Primeiro de Maio, as greves gerais e assim por diante. E a verdade é que o conflito serve como um laboratório, como um caldeirão para a revolução. Ao limitar o conflito, o movimento para a democracia colocou uma desvantagem em nosso processo de aprendizagem coletiva e nos roubou as experiências que poderiam ter oferecido um vislumbre de um horizonte revolucionário, um sem governantes, sem exploração, sem dominação.

As promessas reformistas dos pretensos líderes conseguiram algo mais. Redirecionando a atenção para a questão dos resgates, dos fundos públicos, da corrupção do governo e assim por diante, eles distraíram as pessoas da possibilidade vital de responder à austeridade no terreno da vida diária, com a auto-organização coletiva das nossas necessidades. E porque nenhuma reforma foi atingida através das assembleias, a maioria das pessoas as consideram como um fracasso. Interessante e inspiradoras mas, acima de tudo, derrotas. Certamente, os pragmáticos estavam corretos em dizer que a auto-organização na escala da sociedade é uma utopia idealista.

Essa propaganda enganosa cegou muitas pessoas para os avanços que as assembleias alcançaram de fato. Elas constituíram um importante primeiro passo – nos encontrar, começando um grande diálogo social – em direção à auto-organização da vida. E serviram como uma ferramenta para aumentar nosso poder, nossa capacidade de tomar o espaço público e transformá-lo em espaço comum. Na luta pelas nossas vidas, essa é uma grande vitória. Mas o pensamento por trás democracia direta não propõe colocar o poder de volta em nossas mãos para além de um nível simbólico e formalista, porque para o autogoverno funcionar, o poder deve permanecer centralizado, alienado.

Podemos culpar a democracia e os seus ingênuos proponentes de tentar vender essa ideia de revolução fadada ao fracasso desde o início, ou por não perceber, depois de tantas falhas semelhantes antes dela, que a revolução não é pragmática ou cautelosa. Mas que ela deve ser levada para além dos nossos horizontes, em direção ao imprevisível, ao incerto, aos limites mais distantes da nossa imaginação, ou então morrerá.

Mas não assistimos passivamente esse fracasso. Acho que, como um todo, nós – aqui, me refiro simplesmente a mim mesmx e a amigxs que eu estava em contato mais próximo naqueles dias – rapidamente aprendemos como prevenir que aspirantes a cargos políticos tomassem ou centralizassem as novas assembleias. Ou, no caso da assembleia da Praça Catalunya, que rapidamente se tornou grande demais para funcionar de forma empoderadora. Aprendemos como tornar evidentes as suas falhas e como tirar o potencial máximo de outros espaços de organização e de encontro. Muitas vezes, isso significava nos opor ao modelo de assembleia centralizada baseada em um processo de decisão unitário com o nosso próprio modelo baseado nas diferenças, na pluralidade, por múltiplas vias de tomada de decisão e sobre a total liberdade de ação, o que significa que qualquer pessoa poderia fazer o que quisesse sem permissão de uma assembleia, desde que cultivando o respeito mútuo para que os inevitáveis conflitos entre as diferentes correntes de atividade fossem construtivas e não paralisantes e destrutivas.

O que não aprendemos a fazer, vendo agora em retrospectiva, foi lançar propostas que uma grande parte da assembleia poderia se animar em participar; propostas resultantes de uma análise radical; propostas de soluções para a austeridade com base na ação direta e a auto-organização imediata de nossas necessidades, fora e contra as imposições do capitalismo.

Como o texto acima argumenta, na verdade, não é nossa responsabilidade como anarquistas chegar com as soluções para o resto da sociedade, mas se não somos capazes de descobrir como usar assembleias heterogêneas para avançar projetos antiautoritários baseados em apoio mútuo em resposta às necessidades reais das pessoas, como podemos esperar que qualquer outra pessoa faça isso?

É neste sentido que as assembleias acabaram sendo inúteis. Ninguém se atreveu a dar o passo de usá-las para cumprir nossas necessidades coletivas. O capitalismo e o governo democrático estavam esperando, como sempre, para intervir e oferecer suas próprias soluções.

Essa falha poderia ser o assunto para um livro inteiro, ou melhor, para um processo de aprendizagem coletiva envolvendo milhares de pessoas sonhadoras e revolucionárias e as gerações que virão. Para concluir, como um simples gesto de apontar outros caminhos para avançar a partir deste impasse, vou mencionar dois componentes que senti falta: imaginação e habilidades.

Imaginação

É a capacidade de cria o nosso imaginário: visões de outros mundos em que nossos desejos e projeções podem residir, ou até mesmo prosperar, nos momentos em que o capitalismo não permite espaços autônomos nos quais as relações comunais podem se desenvolver. Não é por acaso que os movimentos revolucionários de hoje não imaginam outros mundos, nem é uma coincidência que grande parte da produção capitalista suprime a imaginação de seus consumidores, oferecendo imaginários prontos, cada dia mais elaborados, mais visualmente estimulantes, mais interativos, para que as pessoas não tenham mais que imaginar qualquer coisa para si mesmos, porque mil mundos e fantasias já vêm pré-fabricadas. Todas as antigas fantasias que são utilizadas para criar nossos sonhos já foram fixadas em produções de Hollywood, com atores convincentes, terrenos plenamente representados, e trilhas sonoras emocionantes. Não sobra nada para recriarmos por nós mesmxs, apenas para consumir.

No atual mercado de ideias, parece que os únicos imaginários que descrevem o nosso futuro são o apocalipse ou a colonização de outros planetas da ficção científica. Aliás, a segunda é a última fronteira para a expansão capitalista, agora que este planeta está sendo rapidamente consumido e a primeira é a única alternativa que o capitalismo permite pensar que existe para além do seu domínio. Nos encorajam a imaginar que viveremos nos únicos mundos que podem ser concebidos de dentro da perspectiva capitalista.

Radicais e revolucionárixs de cem anos atrás sempre sonharam e planejaram um mundo sem Estado e sem capitalismo. Algumas dessas pessoas cometeram o erro de transformar seus sonhos em modelos, diretrizes dogmáticas que, na prática funcionavam como pontos de referência que permitiam julgar quem pensava ou agia diferente. Mas hoje estamos diante de um problema muito maior: a ausência de imaginários revolucionários e a quase atrofia total da imaginação em nós mesmas e no resto da sociedade. E a imaginação é o órgão mais revolucionário em nosso corpo, porque é o único capaz de criar novos mundos, de viajar para fora do capitalismo e da autoridade do Estado, e de nos permitir superar os limites da insurreição que se tornaram tão evidentes nestes últimos anos.

Hoje, conheço poucas pessoas que podem imaginar o que a anarquia pode ser. A incerteza não é o problema. Como sugeri anteriormente, a incerteza é um dos fundamentos da organização caótica e é apenas a neurose autoritária dos Estados que nos obriga a impor a segurança ou a certeza sobre uma realidade que está sempre mudando. O problema é que esta falta de imaginação constitui uma ausência do mundo. Uma parte vital de nós não está mais lá, como costumava estar, além do horizonte, no limiar entre claro e escuro, discernindo, modulando, e dando boas-vindas a cada novo personagem que entra em nossas vidas. O mundo da dominação já não tem de lidar com nossos mundos despedaçados, as várias formas de paraísos e recompensas prometidas pelas autoridades já não têm de superar o ridículo dos nossos contos de fadas, e as grandes sombras projetadas pelas estruturas de dominação não contêm milhares de possibilidades de coisas que poderíamos construir sobre suas ruínas; agora eles são apenas sombras vazias e obscuras.

As nossas perspectivas, no entanto, não são irremediavelmente sombrias. A imaginação pode ser sempre renovada e revigorada, embora devemos enfatizar a importância radical deste trabalho se as pessoas estão mais uma vez dispostas a criar, compartilhar e discutir novos mundos possíveis ou profundas transformações deste mundo. Eu diria que esta tarefa é ainda mais importante do que a contrainformação. Alguém que deseja a revolução sempre pode se educar, mas alguém que não pode sequer conceber uma transformação vai ser impermeável aos argumentos mais bem documentados.

Habilidades

O que complementa nossa falta de imaginação é a nossa falta de habilidades, embora não tão grave quanto a primeira. Desde a Segunda Guerra Mundial, atrofiar habilidades tem sido uma característica essencial do capitalismo. As habilidades que precisamos para sobreviver no mercado capitalista são completamente redundantes, totalmente inúteis para a sobrevivência em qualquer outro modo de vida. Sem as habilidades para construir, para curar, para corrigir, para transformar, para alimentar, apoio mútuo e auto-organização não podem ser nada mais do que slogans superficiais e vazios. O que estamos organizando? Apenas uma outra reunião, outro protesto? Que tipo de ajuda estamos mutualizando? Compartilhando nossa miséria, compartilhando o lixo que o capitalismo ainda não descobriu como fazer para comercializar?

Felizmente, algumas pessoas ainda sabem como curar, como cuidar, como alimentar, como construir, e mais pessoas estão começando a aprender a fazer isso. No entanto, geralmente essas não são tratadas como atividades revolucionárias, nem são praticadas de uma forma revolucionária. Qualquer pessoa pode aprender terapias naturais ou jardinagem, transformar isso em um negócio e o capitalismo ficará contente em tolerar uma nova habilidade – mas só enquanto houverem consumidores ricos o suficiente para servirem de patronos.

É só quando essas habilidades são postas a serviço de uma imaginação revolucionária e uma postura coletivamente combativa contra as instituições dominantes que a possibilidade de criar um novo mundo surge. Ao mesmo tempo, devemos deixar nosso imaginário mudar e crescer enquanto entram em contato com nossas habilidades construtivas e a combatividade que cultivamos. E as práticas de negação, sabotagem, e autodefesa coletiva que foram aprendidas nesse espaço de antagonismo devem ser postas a serviço dos nossos projetos construtivos e de nosso imaginário,

A regeneração da democracia, aqui e em outros lugares, deu um novo sopro de vida para as estruturas de dominação que vinham perdendo a credibilidade para tantas pessoas. Um futuro sombrio se ergue e talvez estejamos nos afastando cada vez mais de qualquer possibilidade revolucionária. Mas a realidade caótica do universo nos oferece uma promessa: nada é previsível, o futuro não está escrito e as estruturas mais rígidas estão quebradas, ridicularizadas e esquecidas no veloz e selvagem rio dos tempos.

Aparentemente, sistemas impenetráveis se desintegram e novas formas de vida emergem. Temos todos os motivos para aprender com nossos erros, renovar a nossas convicções nas teorias que os eventos recentes confirmaram e, mais uma vez, convidar todas as pessoas que querem participar dessa busca sonhadora pela liberdade total. As soluções fáceis e falsas promessas oferecidas pelos autointitulados pragmáticos – alguns deles sinceros, outros com fome de poder – só vão nos levar a uma derrota igual às que sofremos muitas vezes antes. As pessoas vão aprender a reconhecer isso, se não deixarmos a memória desaparecer.

NOTA: Esse texto faz parte de uma série e um debate internacional analisando a Democracia sob uma perspectiva anarquista. Não só a democracia representativa burguesa é abordada, mas também as experiências de democracia direta nos diversos movimentos e levantes ao redor do mundo nos últimos anos.

Outros textos serão publicados desenvolvendo a questão localmente. Encorajamos também um debate fora das redes. Convide e organize debate sobre a relação entre democracia e anarquaia na sua região.

Um grupo de discussão está sendo organizado via Crabgrass e pode ser acessado no link: we.riseup.net/democracyandanarchy

Para participar do fórum, siga os passoss:

1. Visite we.riseup.net e crie um perfil para você.

2. Clique em “Settings” ou “Configurações e ajuste suas preferências e o idioma.

3. Clique em “Grupos” no canto esquerdo da página, perto do logo do corvo.

4. Na aba “Grupos” slecione “Pesquisar” e digite “democracyandanarchy”.

5. Entre no grupo “democracyandanarchy” clicando em “Participar do grupo” para poder ler e escrever nos tópicos

6. Leia e critique os artigos, responda ou crie suas próprias questões. Em breve mais textos traduzidos ou escritos em português serão postados.

7. Se puder, escreva suas próprias análises e ajude na tradução de mais textos.