Dando continuidade às análises sobre os recentes movimentos de rua da extrema-direita brasileira após as eleições presidenciais, sua relação direta com o recuo da esquerda nas ruas e seus possíveis desdobramentos, trazemos um artigo inédito do professor e militante anarquista, Acácio Augusto sobre o uso da violência por movimentos proto-fascistas e pela democracia securitária.

Veja os artigos anteriores aqui e aqui no nosso blog e também traduzido para outros idiomas no portal internacional CrimethInc.

Violência, democracia e segurança nas eleições de 2022 no Brasil

por Acácio Augusto1

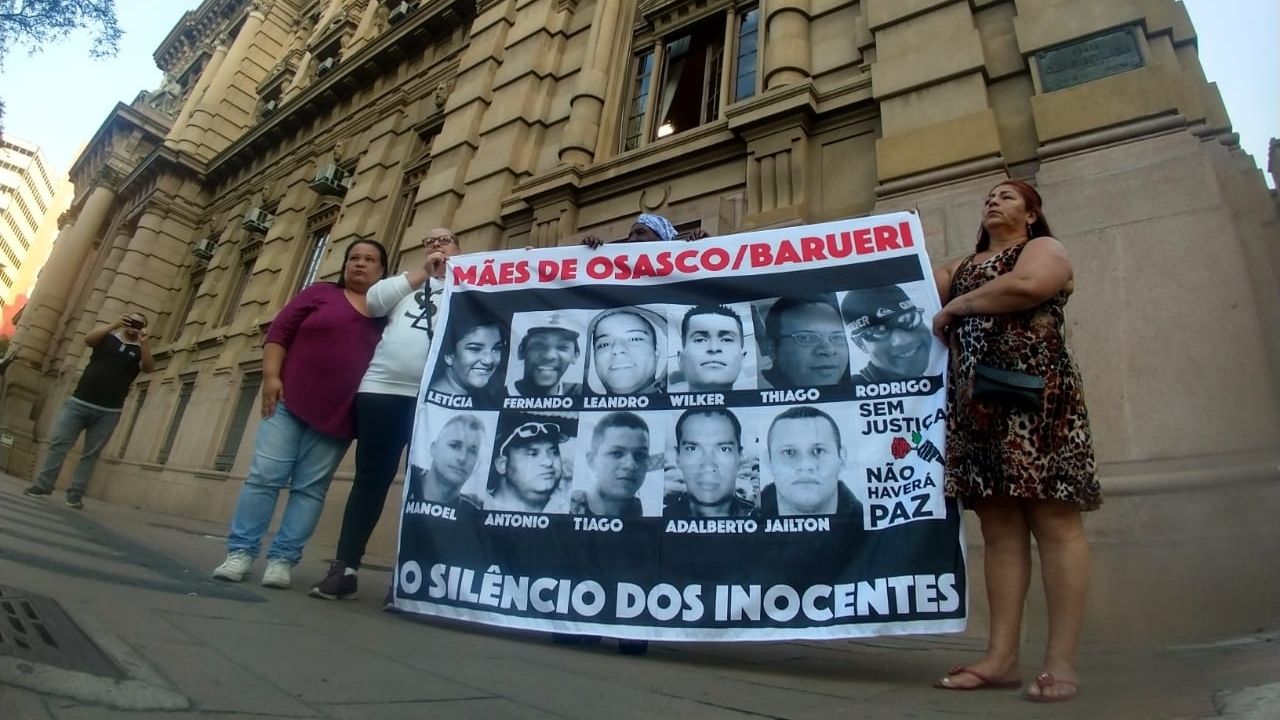

No dia 13 de agosto de 2022, no bairro do Munhoz, na divisa de Osasco com Barueri, num ato em memória dos 7 anos da Chacina de Osasco e Barueri, ocorrida em 2015, primeiro ano do quarto mandato Geraldo Alckmin, então à frente do governo do estado, Zilda Maria de Paula, mãe de Fernando, executado pela polícia, relata as dificuldades enfrentadas no parto, sanadas pelos cuidados do Hospital das Clínicas, na região central da cidade. Em seguida, relata emocionada como foi a noite em que recebeu a notícia de que seu filho foi executado, e conclui: “o mesmo Estado que garantiu o nascimento do meu filho, me tirou ele por meio de uma execução, pouco mais de 30 anos depois”. Nunca havia ouvido uma definição tão precisa e sintética de biopolítica: um relato ordinário e brutal de como funciona o faz viver e deixar morrer elaborado por Michel Foucault.

Essa violência ordinária e fatal, que atingiu Fernando há 7 anos, é apenas um episódio, dentre inúmeros que qualquer pessoa pode enumerar, do que quero apresentar neste texto: a violência, na era moderna, é uma categoria eminentemente estatal e está intimamente atrelada à política e à democracia.

Vejamos uma das definições mais conhecidas e aceitas de Estado moderno nas Ciências Sociais, dada por Max Weber: “o Estado moderno é um agrupamento de dominação que apresenta caráter institucional e que procurou (com êxito) monopolizar, nos limites de um território, a violência física legítima como instrumento de domínio e que, tendo esse objetivo, reuniu nas mãos dos dirigentes os meios materiais de gestão. Equivale dizer que o Estado moderno expropriou todos os funcionários que, segundo o princípio dos ‘estados’ disponham outrora, por direito próprio, de meios de gestão, substituindo-se a tais funcionários, inclusive no topo da hierarquia”2. O Estado não apenas se define pelo emprego e gestão da violência, como concentra os meios materiais para exercê-la e cria uma classe de pessoas que tem como função distribuir e regular essa violência. Não discussão sobre violência que não deva passar, primeiro, por essa atribuição específica do Estado, tornando, inclusive, a expressão “violência de Estado” um pleonasmo.

Seguir nesse questionamento sobre a política, o Estado e a violência, implica se colocar, como fez Mbembe, uma questão fundamental de nossa época: “saber se a política pode ser outra coisa que não uma atividade relacionada ao Estado e na qual o Estado é utilizado para garantir os privilégios de uma minoria”3. Um início de reposta é indicado pelo próprio politólogo camaronês, radicado na África do Sul, entre os anarquistas, que forma os únicos a se oporem de forma radical e inegociável ao Estado, à política e à democracia no Ocidente: “o anarquismo, sob suas diferentes roupagens, apresenta-se como uma superação da democracia, em especial de sua vertente parlamentar. (…) Seu projeto era acabar com toda dominação política, sendo a democracia parlamentar uma de suas modalidades. Para Mikhail Bakunin, por exemplo, a superação da democracia burguesa passa pela superação do Estado, instituição cujo a essência é buscar acima de tudo a própria preservação e a das classes que, tendo se assenhorado dele, ora o colonizam. A superação do Estado inaugura o advento da comuna, figura por excelência da auto-organização do social, muito mais do que mera entidade econômica ou política”4.

Após localizar a única oposição radical à democracia estatal em território europeu, Mbembe pondera que “essas críticas à democracia, articuladas do ponto de vista das classes sociais que originalmente sofreram sua brutalidade no próprio ocidente, são relativamente conhecidas”. No entanto, “o triunfo da democracia moderna no Ocidente coincidiu com o período da sua história durante o qual essa região do mundo esteve implicada em um duplo movimento de consolidação interna e de expansão ultramarina. A história da democracia moderna é, no fundo, uma história de duas faces, ou melhor, de dois corpos: o corpo solar, de um lado, e o corpo noturno, de outro. O império colonial e o Estado escravagista – e, mais precisamente, a plantation e a colônia penal – constituem os maiores emblemas desse corpo noturno”5. Assim, não apenas o Estado moderno se funda e se caracteriza pela concentração do exercício da violência, os meios para geri-la e a criação de uma classe especial de funcionários para exercê-la, como sua versão civilizada e democrática se assenta na distribuição da violência para além das suas fronteiras e por um efeito boomerang, como definiu Foucault, que internaliza essa violência colonial por meio do arquipélago carcerário que produz uma colonização interna contra os que não se enquadravam no mundo civilizado racional-legal6.

Se considerarmos que os anos 1990 saudou o triunfo das democracias liberais por toda parte como única via possível, tendo como modelo a “democracia na américa”7, o planeta, hoje, é um só corpo noturno. Vejamos como anda essa democracia no Brasil, saindo neste momento, novembro de 2022, de um processo eleitoral democrático. Como essa violência ordinária e letal se inscreve, hoje, no próprio processo racional de disputa, distribuindo violências de toda sorte? Independente do monopólio que se coloca como legítimo e institucionalizado, há uma incitação entre os governados a serem partícipes dessa violência por meio dos ativismos, disputando, de forma legal e ilegal, o controle dos meios para exercê-la.

Terminada as eleições democráticas, que nada mais é que um método de seleção de líderes que imprime legitimidade a forma racional-legal de dominação burocrática, a crise segue como o modo de governo e, em meio as incertezas, todos clamam por segurança: jurídica, institucional, social, alimentar, ambiental.

Soma-se a isso, a intensidade comunicacional que imprime uma urgência em cada sujeito com o imperativo de que todos devem participar, estarem ativos, para defender o seu modo de ser governado com segurança e paz sobre si e sobre os outros. Apesar das turbulências e insatisfações que seguirão, o processo reafirma a resiliência das instituições democráticas, com suas correções jurídicas sempre a postos, e a vitória da moderação monitorada pelas polícias e suas violências específicas.

Neste momento, pode-se até se dizer que a eleição impediu o avanço institucional do neofascismo, mas recua-se na capacidade de ir além da democracia e do capitalismo, pois todos estão crentes que é preciso defender a legalidade e a Constituição para barrar o que classificam como golpismo (uma palavra bastante desgastada), assim como estar atentos aos ativismos jurídicos e proteções legais. Dizem que o momento é delicado e, por isso, é preciso esperar para que o quadro institucional se (re)componha. Em uma palavra: o imperativo da ordem está posto, independente dos desdobramentos que se possa ter de um processo eleitoral que não finda com o anúncio do resultado das urnas.

Uma das propaladas urgências é desmantelar a dita “politização das polícias”, como se estas já não fossem corporações com claras orientações políticas, o meio privilegiado para o exercício da violência de Estado. Outra é conter a turba alucinada de seguidores de Bolsonaro que clamam por intervenção federal (golpe) em espetáculos públicos de delírio coletivo que mesmo ridicularizados por uma parte das pessoas nas redes sociais digitais, mostra a capacidade de mobilização ativista da extrema-direita no Brasil que perdeu a eleição, mas segue com poder social. A imprensa e as autoridades estatais chamam esses adoradores da ordem (e das ordens do capitão) de baderneiros, insurrectos, revoltosos… não são nada disso, são apenas golpistas mesmo; saudosos de momentos tenebrosos da história do Brasil, especialmente da ditadura civil-militar que vigorou entre 1964 e 1985.

Autoridades e defensores da ordem democrática querem, com essa denominação de vândalos para designar o golpistas, matar dois coelhos numa cajadada só, pois, de um lado, criam aversão a qualquer forma de contestação da ordem reforçando um clamor que se faz em nome da legalidade da ordem constitucional e da defesa da democracia; de outro lado, isolam essas manifestações que, ainda que sejam numerosas, em algumas cidades são multitudinárias, não ganhem tração fora da seita de zumbis hipnotizada pelos grupos de whatsapp e telegram.

Mas não se deve subestimar o que se passa no Brasil.

Primeiro, porque apesar das formas delirantes de leitura da realidade, a maioria das pessoas que estão nas ruas por insatisfação com o resultado das eleições e pedindo intervenção federal são abertamente conservadoras, fanaticamente religiosas e, em muitos casos, declaradamente fascistas e neonazistas. Suas manifestações são apoiadas e financiadas por muitos empresários que vão desde o agronegócio e empresas de segurança privada, passando por donos de grandes lojas de comércio no varejo até pequenos comerciantes locais e donos de postos de gasolina ou concessionarias de carros8.

Segundo, porque mesmo que não logrem seu objetivo maior, essas manifestações conferem lastro social para a atuação no sistema eleitoral de uma espécie de partido informal composto por militares da reserva, policiais e ex-policiais que emplacam pautas conservadoras e reforçam os discursos de ordem e segurança na população em geral. Esse partido informal dos militares ganhou o Palácio dos Bandeirantes, o governo do estado de São Paulo, que possui o maior orçamento público do país, com um ex-chefe da seção técnica da Companhia de Engenharia do Brasil da MINUSTAH, formado na Academia Militar dos Agulhas Negras9. Além desse ex Capacete Azul da ONU, que trabalhou no governo Dilma como engenheiro interessado em questões de logística e transporte, militares e policiais ganharam eleições para Senador, Deputado e Governador em todo país, além dos mais de seis mil militares que compunham o governo derrotado em cargos de confiança, o que significa que eles estarão na transição para o governo eleito e terão força de barganha para negociar vantagens e assegurar pautas que lhes interessam. Os militares da ativa produziram um relatório, a pedido do Ministério da Defesa, sobre as urnas eletrônicas que está sendo usado por essas mobilizações para seguir contestando o resultado das eleições. Muitos desses ativistas dizem se escorar no artigo 142 da Constituição Federal que, segundo as interpretações de juristas simpáticos ao movimento, confere às Forças Armadas um papel de poder moderador da democracia brasileira. Esse relatório consegue alimentar a sanha golpista pelo absurdo de colocar as Forças Armadas como entidade legitimadora das questões técnicas que envolvem as urnas eletrônicas e pela ambiguidade de suas conclusões, já que não reconhece ou localiza objetivamente uma fraude eletrônica, mas não descarta a possibilidade de isso ter acontecido10.

Em termos institucionais, esses militares que viraram políticos e o bolsonarismo eleitoral de ocasião (candidatos que se elegeram na onda de popularidade do presidente derrotado) devem ser fagocitados pelo jogo de alianças no Congresso Nacional. Mas o bolsonarismo ativista, esses que estão nas ruas contestando a eleição e que agora desenvolveram um gosto por ocupar o governo, porque desfrutaram dele por 4 anos, seguem com uma rede mobilizada e podem, no mínimo, pautar questões e emplacar reivindicações independente de quem ocupe a representação no executivo. Seu partido digital, os inúmeros grupos de rede de mensagens, é forte, atuante, tem direção e financiamento. É preciso reduzir imediatamente a importância das redes sociais digitais em pautar o debate social e político, não há outra saída. O maior erro será pensar que ao evitar o que seria um golpe clássico na institucionalidade as coisas estariam resolvidas. Pois o neofascismo ao estilo brasileiro ganhou corpo e se espalhou por toda sociedade, com grande adesão de sujeitos mais ou menos radicalizados e prontos a atender às convocações como a que foi feita após o anúncio do resultado das urnas.

Mais do que nunca, após uma Pandemia e após 4 anos de governo Bolsonaro, é urgente criar, retomar e fortalecer as ações de movimentos sociais nas ruas, nas ocupações, nos parques; se desvencilhar das pretensões ativistas de construir hegemonia opinativa e se concentrar em ações locais, nos bairros, nas zonas rurais e em qualquer ação seja adicta da rede de comunicação e dos aplicativos de mensagens. O meio é a mensagem, já disseram. Isso é decisivo para quem se interessam por uma transformação radical e para não ficar na mão da elite política, pois uma parte dela está com os fascistas e ao outra parte (inclusive a esquerda) aposta todas as fichas na capacidade de moderação das instituições e da Constituição Federal 1988. Se não houver uma radicalização das ações em nível basal, alguém mais palatável, como o militar que governará São Paulo nos próximos 4 anos, pode voltar para cumprir o projeto dos militares que é, resumidamente, a não aceitação do fim da ditadura instalada por um golpe em 1964 e a abertura democrática em 1985. Essa não aceitação não significa exatamente uma volta ao passado, mas a manutenção do Estado e de seus meios de gestão para garantir os privilégios de uma minoria, só que desta vez com uma institucionalidade democrática, com a devida legitimação racional-legal do processo de dominação ordinário.

Em sentido mais amplo, o que se chama de bolsonarismo no Brasil é uma versão de um processo que vem acontecendo em todo planeta liderado pela alt-right: uma profunda transformação na concepção contemporânea de liberdade. Se na sociedade moderna, nascida das revoluções burguesas do final do século 18, liberdade era sinônimo de segurança da propriedade, garantida pela polícia de Estado e, portanto, livre era o burguês, o proprietário, e não cidadão genérico da lei na Constituição. No século 21, há uma associação subjetiva entre liberdade e segurança: as pessoas buscam paz e, para isso, estão dispostas a matar e morrer. Ser livre, nesta concepção, é estar seguro, estar a salvo junto à sua família, estar segurado e securitizado.

Assim se explica porque, apesar de toda violência e conservadorismo nos costumes e apesar das manifestações neonazistas, todas as pessoas que estão nas ruas pedindo intervenção federal no Brasil se dizem democráticas, pois elas entendem que precisam ser livres do governo de Estado (que elas vêm próximo do comunismo) para controlar a si e aos outros em nome da segurança de suas famílias, livre não é mais só o burguês proprietário, livre é o cidadão-polícia11, capaz de assegurar violentamente sua liberdade particular. Em tal conformação político-subjetiva, apesar das investidas autocráticas que sujeitos como Bolsonaro ou Orban encarnam, derivadas de uma concepção majoritarista de democracia (quem leva mais votos pode tudo), não há constituição de regimes autoritários e/ou ditatoriais, mas democracias que vivem em estado permanente de crise, pois não produzem mais a legitimidade da representação do conjunto da sociedade nas instituições pelo procedimento racional-legal das eleições. Isso explica por que as eleições, seja no Brasil, seja nos EUA, não terminam quando o resultado é anunciado.

Essas democracias buscam moderar a competição odiosa entre os jogadores no plano da representação, por isso são altamente judicializadas, dando grande protagonismo político aos juízes, sejam de piso ou de suprema corte. As forças de representação, que há muito tempo já não dependem apenas dos partidos formais, disputam o controle dos governos segundo a capacidade de oferecer maior segurança e seguridade aos cidadãos, que seguem suas vidas em jogo de eliminação mútua. Assim, as chamadas crises políticas ou a temida ameaça às democracias se estende ao infinito, provocando o acionamento constante de forças securitárias que, ao fim e ao cabo, são as instituições efetivamente garantem a ordem, na maior parte das vezes de maneira violenta e mortífera.

No Brasil, esse esgotamento da capacidade do sistema de representação democrática produzir consenso foi exposto pelas revoltas de 2013, época que o país era governado por um governo de esquerda. Naquele momento, muitos que hoje dizem combater o fascismo ignoraram ou mesmo reprimiram e detrataram as manifestações populares, apostando, como agora, na força mordedora das instituições democráticas. Essa insatisfação, portanto, seria drenada para algum lugar e foi fagocitada pelas redes do ativismo digital de extrema direita. Junho de 2013 sofreu uma dupla repressão: o acionamento das forças de segurança e do aparato judiciário do governo de esquerda da época e o assédio midiático-empresarial de que o esgotamento da capacidade de representação da democracia era uma ausência de ordem e um estado de corrupção generalizado. O problema que era político-subjetivo, teve encaminhamento jurídico e securitário. Deu no que deu. Hoje, alguns intelectuais da extrema-direita no Brasil já apontam para atuais manifestações como uma possível repetição de 2013 que abalaria a reposição da dita normalidade democrática, mas se esquecem que junho de 2013 estourou contra a repressão policial e não ao lado da polícia, como ocorre hoje.

É pouco provável que ocorra um golpe no Brasil, o que estamos vivendo é consolidação e legitimação pelo sistema de representação democrática de forças de extrema-direita com capacidade de mobilização social e traços neonazistas. Essa força cumprirá o papel de manter para o próximo governo eleito a crise como modo de governo, oferecendo, sempre que necessário, o motivo para o acionamento das forças de segurança e das exceções jurídicas. A tão esperada pacificação pelas urnas, conclamada pelas forças progressistas, não virá, assim como não veio com Biden nos EUA.

Por isso, seria mais correto dizer que o empreendedorismo de si e o ativismo político da extrema-direita, crescente no planeta após a crise de 2008, não é exatamente a volta do fascismo, nem o aprofundamento do neoliberalismo de Margareth Thatcher e Ronald Regan, mas suas recentes e recorrentes vitórias eleitorais e capacidade de mobilização social em todo planeta conformam o que podemos chamar de democracias securitárias12. Uma noção que não designa uma classificação de regime político, mas que nomeia a forma mesmo das democracias hoje, que move a representação política, à direita e à esquerda, pela busca por segurança e seguridade, e se realiza como a trindade do sujeito democrático hoje: a um só tempo ativista político, empreendedor de si e cidadão-polícia.

Não há a menor dúvida que apenas a mobilização social realmente anti-sistêmica (antiestatal, anticapitalista e antipolítica) e fora das redes sociais digitais, é capaz de retirar não só o Brasil, mas todos o planeta, desse impasse que tem feito da extrema-direita uma força eleitoral crescente e um movimento capaz de encher as ruas em nome da ordem.

Notas:

1 Professor no Departamento de Relações Internacionais da UNIFESP, onde coordena do LASInTec (Laboratório de Análise em Segurança Interacional de Tecnologias de Monitoramento), pesquisador no Nu-Sol (Núcleo de Sociabilidade Libertária da PUC-SP) e professor no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional da UFES. Contato acacio.augusto@unifesp.br

2 Max Weber. “A política como vocação” In Ciência e política, duas vocações. Tradução de Leonidas Hegenberg e Octany Silveira da Mota. São Paulo: Cultrix, 1968, p. 62.

3 Achille Mbembe. Políticas da inimizade. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo: n-1, 2020, p. 44.

4 Idem, p. 44.

5 Idem, ibidem, pp. 45-46.

6 Michel Foucault. Em defesa da sociedade. Tradução Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

7 Sobre o “imperialismo do universal estadunidense” e evidente referência ao clássico de Tocqueville, “A democracia na América”, ver Pierre Bourdieu. “Dois imperialismos do universal” In Daniel Lins e Loïc Wacquant. Repensar os Estados Unidos: por uma sociologia do superpoder. Campinas: Papirus, 2003, pp. 13-19.

8 Sobre esse financiamento, ver Arthur Stabile. “Deputado, políticos e empresários: quem são os identificados por envolvimento com bloqueios golpistas”, in G1 Notícias, 17/11/2022. Disponível em https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/11/17/deputado-politicos-e-empresarios-quem-sao-os-identificados-por-envolvimento-com-bloqueios-golpistas.ghtml

9 Sobre a trajetória de Tarcísio de Freitas, de militar e burocrata de carreira à principal sucesso eleitoral do bolsonarismo no Brasil, ver Ana Clara Costa. “DE ALIADO PETISTA A BOLSONARISTA RAIZ”, in Revista Piauí, 30/09/2022. Disponível em https://piaui.folha.uol.com.br/eleicoes-2022/de-aliado-petista-a-bolsonarista-raiz/

10 Sobre o relatório e sua ambiguidade não conclusiva, ver Murilo Fagundes. “Defesa não vê fraude em eleição, mas sugere melhorias ao TSE” In Poder 360, 09/11/2022. Disponível em: https://www.poder360.com.br/governo/defesa-nao-ve-fraude-em-eleicao-mas-sugere-melhorias-ao-tse/

11 Sobre essa figura do cidadão-polícia como forma subjetiva das sociedades de controle, ver Acácio Augusto. Política e polícia: cuidados, controles e penalizações de jovens. Rio de Janeiro: Lamparina, 2013.

12 Sobre isso, ver as pesquisas do LASInTec, em https://lasintec.milharal.org/ especialmente o Boletim (Anti)Segurança, nº 26.