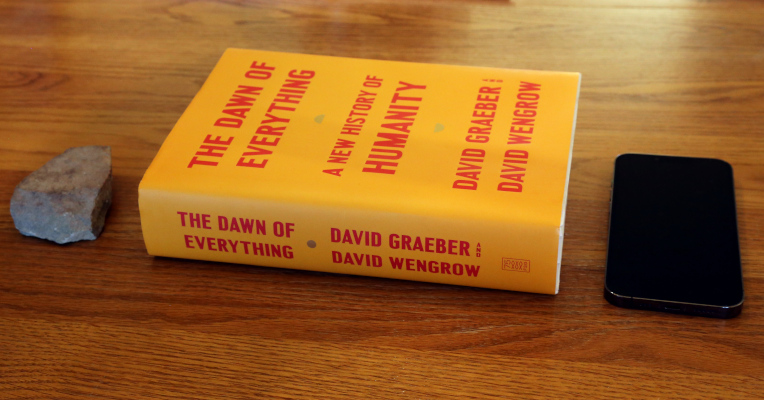

O anarquista e antropólogo David Graeber nos deixou prematuramente em setembro de 2020 vítima da Covid-19. Em 2021 foi lançado seu último livro escrito em parceria dom David Wengrow, “The Dawn of Everything”, onde abordam de forma inovadora e crítica os estudos do surgimento da desigualdade social e sua relação com a ascensão da agricultura e das civilizações.

Graeber e Wengrow apontam que anarquistas e antitautoritários em geral, socialistas partidários de um estado centralizado e ideólogos do liberalismo burguês têm muito mais em comum do que gostariam de admitir quando recorrem a narrativas derivadas do cristianismo e de mitos como o “bom selvagem” de Rousseau para justificar suas posições políticas e suas propostas para o futuro. Partindo de uma crítica ao que célebres autores como Jared Diamond e Francis Fukuyama tomam como verdade, Graeber e Wengrow argumentam que há suficientes evidências para concluir que o surgimento da agricultura e das cidades não levou necessariamente à tirania e estados totalitários. Assim, também combatem a visão que condena anarquistas e outros revolucionários a se contentar com perspectivas de sociedades igualitárias reduzidas a pequenos bandos dispersos.

Assim como fez no livro “Dívida: os primeiros 5.000 anos”, David Graeber propõe, junto com Wengrow, uma visão da história baseada em evidências concretas que não se deixa dobrar pelos preconceitos ou expectativas do pensamento social ocidental, tampouco apenas buscar utopias naquilo que convém à sua ideologia política – como fizeram anarquistas críticos da civilização ou marxistas com sua idealização de um comunismo primitivo.

Se queremos dar a fim a toda opressão e fazer surgir uma sociedade realmente emancipada, não há porque achar que estamos condenados a fazer o que algumas sociedades complexas fizeram, como se houvesse um “curso natural” para toda humanidade determinado de antemão. Nossos camaradas nos lembram, com seu trabalho de investigação que atualiza os saberes sobre nosso passado, que nem a história nem o nosso futuro estão escritos para sempre em pedra.

Facção Fictícia,

março de 2022.

Como Mudar o Curso da História Humana – David Graeber e David Wengrow

No começo havia a palavra

Por séculos temos contado a nós mesmos uma história simples sobre as origens da desigualdade social. Durante a maior parte de sua história, os humanos viveram em minúsculos bandos igualitários de caçadores-coletores. Então veio a agricultura, que trouxe com ela a propriedade privada e, então, o surgimento das cidades, que significou a emergência da civilização propriamente dita. Civilização significava muitas coisas ruins (guerras, impostos, burocracia, patriarcado, escravidão…), mas também tornou possível a literatura, a ciência, a filosofia e muitos outros grandes feitos humanos.

Quase todo mundo conhece essa história em seus traços gerais. Desde pelo menos os dias de Jean-Jacques Rousseau, ela moldou o que acreditamos ser a forma geral e a direção da história humana. Isso é importante porque essa narrativa também define o nossa percepção do que é possível politicamente. A maioria das pessoas veem civilização e, portanto, a desigualdade como uma necessidade trágica. Alguns sonham com o retorno a alguma utopia do passado, a descoberta de um equivalente industrial do “comunismo primitivo”, ou mesmo, em casos extremos, a destruição de tudo e a volta à condição de caçador-coletor. Mas ninguém desafia a estrutura básica daquela história.

Há um problema fundamental com essa narrativa.

Ela não é verdadeira.

Evidências esmagadoras da arqueologia, da antropologia e de disciplinas afins estão começando a nos dar uma ideia bem clara de como realmente teriam sido os últimos 40.000 anos da história humana e, em quase nada, ela lembra a narrativa convencional. Nossa espécie, de fato, não passou a maior parte de sua história em minúsculos bandos; a agricultura não marcou um limite irreversível na evolução social; as primeiras cidades frequentemente eram robustamente igualitárias. Ainda assim, mesmo quando pesquisadores chegam gradualmente a um consenso sobre essas questões, eles permanecem estranhamente relutantes em anunciar suas descobertas para o público – ou mesmo para estudiosos de outras disciplinas – para não falar da ausência de reflexões sobre suas implicações políticas mais amplas. Como resultado, aqueles escritores que estão pensando sobre as “grandes questões” da humanidade – Jared Diamond, Francis Fukuyama, Ian Morris e outros – ainda tomam a pergunta de Rousseau (“qual é a origem da desigualdade social?”) como seu ponto de partida, e assumem que a narrativa maior vai começar com algum tipo de queda da inocência primordial.

Propor a questão desta forma simplesmente significa fazer uma série de suposições, como a de que (1) existe algo chamado “desigualdade”, (2) que isso é um problema, e (3) que houve um tempo em que ela não existia. Desde o crash financeiro de 2008, evidentemente, e dos levantes sociais que se seguiram, o “problema da desigualdade social” esteve no centro do debate político. Parece haver um consenso entre classes políticas e intelectuais de que os níveis de desigualdade social entraram numa espiral de descontrole e que, de uma forma ou de outra, a maior parte dos problemas é resultado disso. Apontar isso tem sido visto como um desafio às estruturas globais de poder, mas é possível comparar essa situação com a forma com que questões similares teriam sido discutidas em uma geração anterior. Diferentemente de termos como “capital” ou “poder de classe”, é quase como se a palavra “igualdade” tivesse sido concebida para conduzir a medidas parciais e a compromissos. Pode-se imaginar a derrubada do capitalismo ou a quebra do poder do Estado, mas é muito difícil imaginar a eliminação da “desigualdade”. De fato, não fica óbvio até mesmo o que fazê-lo significaria, uma vez que as pessoas não são todas idênticas e ninguém particularmente gostaria que fossem.

Desigualdade é uma forma de conceber os problemas sociais apropriada para reformadores tecnocratas, o tipo de gente que presume que qualquer visão real de transformação social foi retirada da mesa de negociação política há muito tempo. O conceito permite brincar com números, argumentar a respeito de coeficientes de Gini [1] e limites de disfunção, reajustar regimes fiscais ou mecanismos de bem-estar social, ou mesmo chocar o público com cifras mostrando quão ruins as coisas estão (“vocês podem imaginar? 0,1% da população mundial controla acima de 50% da riqueza!”); tudo isso sem lidar com qualquer dos fatores dos quais as pessoas realmente reclamam no que diz respeito a tais arranjos sociais desiguais: por exemplo, que alguns conseguem transformar sua riqueza em poder sobre outros; ou que algumas pessoas são ensinadas que suas necessidades não são importantes e que suas vidas não tem nenhum valor intrínseco. Esse último caso, nós somos levados a acreditar, é somente o efeito inevitável da desigualdade e que a desigualdade é o resultado inevitável de se viver em qualquer sociedade grande, complexa, urbana e tecnologicamente sofisticada. Essa é a real mensagem política enviada pelas invocações sem fim de uma era de inocência imaginária, anterior à invenção da desigualdade: de que se nós quisermos nos livrar inteiramente de tais problemas, nós teríamos de nos livrar de alguma maneira também de 99,9 % da população da Terra e retornar a sermos minúsculos bandos de caçadores-coletores. Por outro lado, o melhor que podemos esperar é ajustar o tamanho da bota que vai pisar em nossos rostos eternamente, ou talvez forçar um pouco mais de espaço de manobra para que pelo menos alguns de nós fiquemos, temporariamente, fora do caminho dela.

As correntes dominantes das Ciências Sociais parecem agora mobilizadas para reforçar essa sensação de falta de esperança. Quase mensalmente somos confrontados com publicações que tentam projetar a atual obsessão com distribuição de renda de volta até a Idade da Pedra, nos encaminhando para uma busca por “sociedades igualitárias” definidas de tal forma que elas nunca poderiam ter existido fora de um minúsculo bando de caçadores-coletores (e possivelmente, nem mesmo ali). O que vamos fazer neste ensaio será, então, duas coisas. Primeiro, nós vamos passar um tempo selecionando o que parecem ser opiniões fundamentadas sobre tais questões, de forma a revelar como o jogo tem sido jogado, como mesmo os mais sofisticados estudiosos aparentemente terminam reproduzindo ideias convencionais, ainda no mesmo formato com que foram produzidas, digamos, na França e na Escócia de 1760. Em seguida, vamos tentar estabelecer as fundações iniciais para uma narrativa inteiramente diferente. Este será quase inteiramente um trabalho de limpeza de terreno.

As questões com as quais estamos lidando são tão enormes e os assuntos tão importantes que anos de pesquisas e debates serão necessários para se começar a entender as suas totais implicações. Mas insistimos em uma coisa. Abandonar a narrativa da queda de uma inocência primordial não significa abandonar os sonhos de emancipação da humanidade – isto é, de uma sociedade em que ninguém pode transformar seu direito à propriedade numa forma de escravizar outros, e na qual ninguém terá de ouvir que sua vida ou necessidades não importam. Pelo contrário. A História Humana se torna um lugar muito mais interessante, apresentando muitos momentos mais de esperança do que fomos levados a imaginar, uma vez que aprendemos a jogar fora nossas correntes conceituais e a perceber o que realmente está ali.

Visões de autores contemporâneos sobre as origens da desigualdade social – ou, o eterno retorno de Jean-Jacques Rousseau

Comecemos com um esboço da sabedoria convencional no que diz respeito ao curso em linhas gerais da história humana. Ele se parece mais ou menos com o que se segue:

Conforme as cortinas se abrem para a história humana – digamos, por volta de aproximadamente duzentos mil anos atrás, com o aparecimento do Homo sapiens anatomicamente moderno – nós encontramos nossa espécie vivendo em minúsculos bandos móveis que tinham de vinte a quarenta indivíduos. Eles buscavam territórios ótimos para a caça e a coleta, seguindo rebanhos, colhendo nozes e frutas silvestres. Se os recursos se tornavam escassos, ou se tensões sociais cresciam, eles reagiam por meio do abandono do lugar e da ida para outra área. A vida para estes humanos iniciais – nós podemos pensar esse momento como a infância da humanidade – é cheia de perigos, mas também de possibilidades. As posses materiais são poucas, mas o mundo é um lugar convidativo e imaculado. A maioria trabalha apenas algumas horas por dia e o tamanho pequeno dos grupos sociais lhes permite manter um tipo de fácil companheirismo, sem estruturas formais de dominação. Rousseau, escrevendo no século XVIII, referiu-se a isso como “O Estado de Natureza”, mas hoje em dia se pressupõe que ele abrangeu realmente a maior parte da história da nossa espécie. Também é pressuposto que foi a única época em que os seres humanos conseguiram viver em genuínas sociedades de iguais, sem classes, castas, líderes hereditários ou governos centralizados.

Infelizmente, esse estado das coisas tinha de chegar ao fim. Nossa versão convencional da história do mundo coloca esse momento por volta de 10.000 anos atrás, com o encerramento da última Idade do Gelo.

Neste ponto, nós encontramos nossos atores humanos imaginários espalhados ao redor dos continentes do mundo, começando a cultivar suas próprias plantações e a criar seus próprios rebanhos. Quaisquer que sejam as causas locais (que são bastante discutidas), os efeitos são decisivos e, basicamente, os mesmos em toda parte. Anexações territoriais e a posse privada de propriedade se tornam importantes em formas previamente desconhecidas e, com elas, também os conflitos esporádicos e as guerras. A agricultura garante um excedente de alimentos, o que permite a alguns acumular riquezas e influência para além do seu grupo imediato de parentesco. Outros usufruem a liberdade de não ter de procurar comida para desenvolver novas habilidades, como a invenção de ferramentas, veículos, fortificações e armas mais sofisticadas, ou a busca pela política e pela religião organizada. Consequentemente, estes “agricultores neolíticos” rapidamente entenderam o caráter de seus vizinhos caçadores-coletores e começaram a eliminá-los ou a absorvê-los em seu novo e superior – embora menos igual – estilo de vida.

Para tornar as coisas ainda mais difíceis, ou assim segue a narrativa, a agricultura garante um aumento global nos níveis populacionais. Conforme as pessoas adentram concentrações populacionais cada vez maiores, nossos ancestrais involuntariamente dão mais um passo irreversível em direção à desigualdade, e, por volta de 6.000 anos atrás, as cidades aparecem – e nosso destino fica selado. Com as cidades vêm a necessidade de governo centralizado. Novas classes de burocratas, sacerdotes e guerreiros-políticos se instalam permanentemente em seus cargos de forma manter a ordem e garantir o suave fluxo de recursos e serviços públicos. As mulheres, tendo outrora usufruído um papel preponderante nos feitos da humanidade, são sequestradas ou aprisionadas em haréns. Prisioneiros de guerra são reduzidos a escravos. A desigualdade plena chegou e não há como se livrar dela. Mesmo assim, os contadores de histórias sempre nos asseguram, nem tudo que diz respeito ao desenvolvimento da civilização urbana é ruim. A escrita foi inventada, primeiro para manter a contabilidade estatal, mas isso permitiu que avanços excepcionais ocorressem na ciência, tecnologia e artes. Pelo preço da inocência, nós nos tornamos nossas versões modernas e agora só podemos observar com pena e inveja aquelas poucas sociedades “primitivas” e “tradicionais” de que alguma forma perderam o barco.

Essa é a narrativa que, como dissemos, forma a fundação de todo o debate contemporâneo sobre a desigualdade. Se, digamos, um expert em relações internacionais, ou um psicólogo clínico deseja refletir sobre essas questões, é provável que eles simplesmente tomem como certo que, durante a maior parte da história humana, nós vivemos em minúsculos bandos igualitários ou que o aparecimento das cidades significou também o aparecimento do Estado. O mesmo é verdade para a maioria dos livros recentes que tentam esboçar um olhar panorâmico da pré-história, de forma a tirar conclusões políticas pertinentes à nossa vida contemporânea. Consideremos The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution de Francis Fukuyama:

Em seus estágios iniciais, a organização política humana é similar à sociedade no nível dos bandos observável nos primatas mais avançados, como os chimpanzés. Isso pode ser considerado como uma forma pré-definida de organização social… Rousseau apontou que a origem da desigualdade política estaria no desenvolvimento da agricultura e nisso ele estava bastante correto. Uma vez que as sociedades em nível de bando são pré-agrárias, não há propriedade privada em qualquer sentido moderno. Como os bandos de chimpanzés, os caçadores-coletores habitam uma extensão territorial que guardam e pela qual ocasionalmente têm de lutar. Mas eles têm menos incentivos do que os agricultores para demarcar um pedaço de terra e dizer “isto é meu”. Se o território deles é invadido por outro grupo, ou se é infiltrado por predadores perigosos, as sociedades em nível de bando podem ter a opção de simplesmente se mudar para outro lugar por causa das baixas densidades populacionais. Sociedades em nível de bando são altamente igualitárias… A liderança é investida em indivíduos com base em qualidades como força, inteligência e confiabilidade, mas isso tende a migrar de um indivíduo para outro.

Jared Diamond, em O Mundo Até Ontem: O que podemos aprender com as sociedades tradicionais?, sugere que tais bandos (nos quais ele acredita que humanos ainda viviam “até um período tão recente quanto 11.000 anos trás”) incluíam “apenas algumas dúzias de indivíduos”, a maior parte deles biologicamente aparentada. Eles levavam uma existência bastante pobre, “caçando e coletando quaisquer animais e plantas selvagens que eventualmente vivessem em um acre de floresta” (Por que apenas um acre, ele nunca explica). E suas vidas sociais, de acordo com Diamond, eram invejavelmente simples. Chegava-se às decisões por meio de “discussões cara-a-cara”; havia “poucas posses pessoais” e não havia “nenhuma liderança política formal ou especialização econômica forte”. Diamond conclui que, infelizmente, é apenas dentro de tais agrupamentos primordiais que humanos alguma vez alcançaram algum grau significativo de igualdade social.

Para Diamond e Fukuyama, assim como para Rousseau alguns séculos antes, o que põe um fim naquela igualdade – em toda a parte e para sempre – foi a invenção da agricultura e dos níveis populacionais mais altos que ela sustentou. A agricultura causou a transição de “bandos” para “tribos”. A acumulação de excedente de alimentos sustentou o crescimento populacional, levando algumas “tribos” a se desenvolver em sociedades hierarquizadas conhecidas como “chefaturas”. Fukuyama pinta um quadro quase bíblico, um abandono do Éden: “Conforme minúsculos bandos de seres humanos migraram e se adaptaram a diferentes ambientes, eles começaram a sair do estado de natureza ao desenvolver novas instituições sociais”. Eles fizeram guerras por recursos. Aquelas sociedades, desengonçadas e púberes, estavam à procura de encrenca.

Era o momento de crescer, o tempo certo para escolher uma liderança adequada. Em pouco tempo, chefes se declararam reis, até mesmo imperadores. Não havia sentido em resistir. Tudo isso se tornou inevitável assim que os humanos adotaram formas complexas e grandes de organização. Mesmo quando os líderes começaram a agir de formas ruins – surrupiar o excedente agrícola para favorecer seus parentes e asseclas, fazer com que os estatutos sociais se tornassem permanentes e hereditários, coletar como troféus crânios e haréns de meninas escravas, ou arrancar o coração de rivais com facas de obsidiana – não haveria retorno. “As grandes populações”, opina Diamond, “não podem funcionar sem líderes que tomem decisões, executivos que as implementam e burocratas que administram as decisões e as leis. Infelizmente, para todos vocês leitores que são anarquistas e sonham em viver sem qualquer Estado governante, estas são as razões pelas quais seu sonho é irreal: vocês terão de encontrar um minúsculo bando ou tribo disposto a aceitá-los, onde ninguém é um estranho e onde reis, presidentes e burocratas são desnecessários”.

Uma conclusão deplorável, não apenas para anarquistas, mas para qualquer um que algum dia se perguntou se haveria alguma alternativa para o atual status quo. Mas a coisa mais notável é que, a despeito do tom arrogante, tais pronunciamentos não se baseiam em qualquer tipo de evidência científica. Não há razão para acreditar que grupos em pequena escala sejam especialmente dispostos a serem igualitários, ou que os de grande escala devam necessariamente ter reis, presidentes ou burocracias. Esses são apenas preconceitos apresentados como fatos.

No caso de Fukuyama e Diamond, pode-se, pelo menos, notar que ambos nunca receberam treinamento nas disciplinas relevantes (o primeiro é um cientista político, o outro tem um doutorado em fisiologia da vesícula biliar). Ainda assim, quando antropólogos e arqueólogos se arriscam a compor narrativas “em um quadro geral”, eles têm a estranha tendência a concluir seus ensaios com alguma pequena variação daquela de Rousseau. Em The Creation of Inequality: How our Prehistoric Ancestors Set the Stage for Monarchy, Slavery, and Empire, Kent Flannery e Joyce Marcus, dois acadêmicos eminentemente qualificados, apresentam cerca de quinhentas páginas com estudos de caso etnográficos e arqueológicos tentando resolver o enigma. Eles admitem que nossos ancestrais da Idade do Gelo tinham alguma familiaridade com instituições hierárquicas e servidão, mas insistem que eles as vivenciaram principalmente em suas relações com o sobrenatural (espíritos ancestrais e coisas afins). A invenção da agricultura, eles propõem, levou à ascensão de “clãs” demograficamente extensos ou “grupos de parentesco” e, conforme isso foi feito, o acesso aos espíritos e aos mortos se tornou uma rota para poder terreno (como exatamente, nunca fica claro). De acordo com Flannery e Marcus, o próximo grande passo no caminho da desigualdade veio quando certos membros dos clãs de talento ou renome incomuns – curandeiros e guerreiros habilidosos, ou outros tipos de figuras super esforçadas – conseguiram o direito de transmitir seus estatutos para seus descendentes, independentemente dos talentos e habilidades desses últimos. Isso definitivamente plantou as sementes e significou que, daí para frente, era só uma questão de tempo até que surgissem as cidades, a monarquia, a escravidão e o império.

A coisa curiosa sobre o livro de Flannery e Marcus é que apenas com o nascimento de Estados e impérios eles realmente apresentam alguma evidência arqueológica. Todos os momentos realmente cruciais em seu relato sobre a “criação da desigualdade” se apoiam, contrariamente, em descrições relativamente recentes de grupos de pequena escala de caçadores-coletores, pastores e agricultores, como os hadzas da Grande Fenda na África oriental, ou os nambiquaras da Floresta Amazônica. Relatos sobre tais “sociedades tradicionais” são tratados como se fossem janelas para o passado paleolítico ou neolítico. O problema é que eles não são nada do tipo. Os hadzas ou os nambiquaras não são fósseis vivos. Eles estiveram em contato com Estados e impérios, saqueadores e comerciantes por milênios, e as instituições sociais deles foram decisivamente moldadas pelas tentativas de se relacionar com eles ou evitá-los. Apenas a Arqueologia pode nos dizer o que, se houver algo, eles têm em comum com sociedades pré-históricas. Assim, enquanto Flannery e Marcus oferecem vários tipos de intuições interessantes a respeito de como as desigualdades podem ter aparecido em sociedades humanas, eles nos dão poucas razões para acreditar que essa foi a forma que isso de fato aconteceu.

Finalmente, vamos levar em consideração Foragers, Farmers, and Fossil Fuels: How Human Values Evolve de Ian Morris. Morris persegue um projeto intelectual levemente diferente: colocar os achados da Arqueologia, da História Antiga e da Antropologia em diálogo com o trabalho de economistas, como Thomas Pikety, sobre as causas da desigualdade no mundo moderno, ou o trabalho mais orientado para políticas governamentais de Sir Tony Atkinson, Inequality: What can be Done?. O “tempo profundo” da história humana, Morris afirma, tem algo a nos dizer sobre tais questões – mas apenas se nós estabelecermos primeiro uma medida uniforme de desigualdade aplicável através de todo a duração desse tempo. Ele consegue isso por meio da tradução dos valores dos caçadores-coletores da Idade do Gelo e agricultores neolíticos para termos familiares aos economistas dos dias de hoje, e em seguida os usa para estabelecer coeficientes de Gini, ou índices formais de desigualdade. No lugar das desigualdades espirituais ressaltadas por Flannery e Marcus, Morris nos dá uma visão inapelavelmente materialista, dividindo a história humana nos três grandes F’s do título do livro [2]. Todas as sociedades, ele sugere, tem um nível ótimo de desigualdade social – um “nível espiritual” embutido para usar o termo de Pickett e Wilkinson – que é apropriado para seus modos predominantes de extração de energia.

Em um artigo de 2015 para o New York Times, Morris, na verdade, nos dá números, receitas primordiais quantificadas em dólares americanos e fixadas em relação aos valores correntes de 1990 [3]. Ele também pressupõe que os caçadores-coletores da primeira Idade do Gelo vivessem em sua maior parte em minúsculos bandos móveis. Como resultado, eles consumiam muito pouco, o equivalente, ele sugere, a cerca de U$1,10 por dia. Consequentemente, eles também apresentariam um coeficiente de Gini de cerca de 0,25 – isto é, um nível quase tão baixo quanto é possível ir – uma vez que há pouco excedente ou capital que pudesse ser tomado por alguma possível elite. Sociedades agrárias – e para Morris isso inclui tudo, desde Çatalhöyük, a aldeia neolítica de 9.000 anos atrás, até a China de Kublai Khan ou a França de Luís XIV – eram mais populosas e bem sucedidas, com um consumo médio entre U$1.50-$2.20 por dia por pessoa, e uma propensão à acumulação de excedentes de riqueza. Mas a maioria das pessoas trabalhava ainda mais duro, sob condições claramente inferiores, de forma que sociedades agrárias tenderiam a níveis muito maiores de desigualdade.

Sociedades com combustível fóssil deveriam ter transformado tudo isso ao nos libertar dos esforços do trabalho manual e ao nos levar de volta na direção de coeficientes de Gini mais razoáveis, mais próximos daqueles dos ancestrais caçadores-coletores – e, por um tempo, pareceu que isso estava começando a acontecer, mas por alguma estranha razão, que Morris não entende completamente, as coisas entraram novamente em marcha ré, e a riqueza está novamente sendo sugada e caindo nas mãos da minúscula elite global.

Se os desdobramentos da história econômica nos últimos 15.000 anos e a vontade popular servem de algum tipo de guia, o nível “correto” de desigualdade após o imposto de renda parece se localizar entre 0,25 e 0,35, e o nível de desigualdade de riqueza entre 0,70 e 0,80. Muitos países estão neste momento no limite superior destas faixas ou acima delas, o que sugere que o senhor Piketty está de fato correto ao prever problemas futuros.

Está claramente na ordem do dia invencionices tecnocráticas!

Deixemos as prescrições de Morris de lado e olhemos apenas para uma cifra: a renda paleolítica de U$ 1,10 por dia. De onde exatamente ela veio? Aparentemente, o cálculo está baseado no valor calórico de consumo alimentar diário. Mas se estamos comparando isso às rendas diárias de hoje, não deveríamos também incluir na conta todas as outras coisas que os caçadores-coletores conseguiam de graça, mas pelas quais nós mesmos temos de pagar: segurança, resolução de litígios, educação primária, cuidado dos mais velhos, medicina, todos gratuitos, sem mencionar os custos do entretenimento, da música, da narrativa de histórias, e dos serviços religiosos? Mesmo quando se trata de comida, nós devemos considerar a qualidade: afinal, nós estamos falando de uma produção 100% orgânica [4], lavada com a mais pura água mineral de fontes naturais. Muito da renda contemporânea é absorvida por hipotecas e aluguéis, mas se considerarmos os preços das melhores áreas reservadas para acampamento no Paleolítico ao longo da Dordonha ou do Vézère, sem mencionar as valiosíssimas aulas de pintura em rochas murais e de escultura em marfim – e todos aqueles casacos de pele! Certamente tudo isso deve custar insanamente acima daqueles U$ 1,10 por dia, mesmo em dólares de 1990. Não é por acaso que Marshall Sahlins se referia aos caçadores-coletores como “a sociedade afluente original”. Uma vida dessas hoje não seria barata.

Isso tudo é assumidamente um pouco tolo, mas é esse mesmo o nosso ponto: ao se reduzir a história do mundo a coeficientes de Gini, necessariamente se sucederão coisas tolas. E também coisas deprimentes. Morris ao menos demonstra que algo está fora do lugar com os recentes aumentos crescentes da desigualdade global. Em contraste, Walter Scheidel levou o estilo Piketty de interpretações da história humana até as últimas e infelizes consequências em seu livro de 2017, The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century, chegando à conclusão de que não há realmente nada que se possa fazer com relação à desigualdade. A Civilização invariavelmente coloca uma pequena elite no poder que vai comendo cada vez mais e mais do bolo. A única coisa que em qualquer época foi capaz de os derrubar foi a catástrofe: guerras, doenças, alistamento em massa, sofrimento e morte indiscriminados. Medidas parciais nunca funcionaram. Então, se não se deseja voltar a viver em cavernas, ou morrer em um holocausto nuclear (que também se pressupõe que resulte nos sobreviventes vivendo em cavernas), é necessário aceitar a existência de Warren Buffet e Bill Gates.

A alternativa liberal? Flannery e Marcus, que abertamente se identificam com a tradição de Jean-Jacques Rousseau, terminam sua investigação com a seguinte sugestão benéfica:

Uma vez, tratamos deste assunto com Scotty McNeish, um arqueólogo que passou 40 anos estudando evolução social. Perguntamos como a sociedade poderia se tornar mais igualitária? Depois de uma breve consulta a seu velho amigo Jack Daniels, McNeish respondeu: “Coloque os caçadores e coletores no comando”.

Mas nós realmente corremos para nossas correntes de ferro?

A coisa realmente estranha no que diz respeito a essas invocações sem fim do inocente Estado de Natureza de Rousseau e à queda do estado de graça é que Rousseau nunca afirmou que o Estado de Natureza realmente aconteceu. Era tudo um experimento intelectual. Em seu Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens (1754), de onde se origina a maior parte da narrativa que estamos contando (e recontando), ele escreveu:

As pesquisas com as quais nós vamos nos debruçar nesta ocasião não devem ser vistas como verdades históricas, mas apenas como raciocínios hipotéticos e condicionais, mais adequados a ilustrar a natureza das coisas do que a mostrar a sua origem verdadeira.

O “Estado de Natureza” de Rousseau nunca foi pensado para ser um estágio do desenvolvimento. Não era para ser o equivalente da “Selvageria”, que inicia os esquemas evolucionários dos filósofos escoceses como Adam Smith, Ferguson, Millar, ou, mais tarde, de Lewis Henry Morgan. Estes estavam interessados em definir níveis de desenvolvimento social e moral, correspondendo a transformações históricas nos modos de produção: caça e coleta, pastoralismo, agricultura, indústria. O que Rousseau apresentou foi, em contraste, mais próximo de uma parábola. Como ressaltou Judith Shklar, a renomada cientista política de Harvard, Rousseau estava realmente tentando explorar o que ele considerava ser o paradoxo da Política humana: que, de alguma forma, nosso impulso inato para a liberdade nos leva, repetidamente, a uma “marcha espontânea em direção à desigualdade”. Nas palavras do próprio Rousseau: “Todos correram para suas correntes de ferro, acreditando assegurar sua própria liberdade, pois, embora tivessem razão suficiente para ver as vantagens das instituições políticas, eles não tinham a experiência necessária para prever os perigos que dali viriam”. O imaginário Estado de Natureza é apenas uma forma de ilustrar o argumento.

Rousseau não era um fatalista. O que os seres humanos fazem, assim pensava, eles podem desfazer. Poderíamos nos libertar das correntes, só não seria fácil. Shklar sugere que a tensão entre “possibilidade e probabilidade” (a possibilidade da emancipação dos seres humanos, a probabilidade de que nós nos coloquemos novamente sob alguma forma de servidão voluntária) era a força impulsora central dos escritos sobre desigualdade de Rousseau. Tudo isso pode parecer um pouco irônico uma vez que, depois da Revolução Francesa, muitos críticos conservadores responsabilizaram pessoalmente Rousseau pela guilhotina. O que trouxe o Terror, eles diziam, foram precisamente a sua fé ingênua na bondade inata da humanidade e sua crença que uma ordem social mais igualitária poderia simplesmente ser imaginada por intelectuais e imposta sobre a “vontade geral”. Mas pouquíssimos dentre aqueles personagens do passado, agora ridicularizados como românticos e utópicos, eram realmente ingênuos. Karl Marx, por exemplo, afirmava que o que nos faz humanos é nosso poder de reflexão imaginativa – diferentemente das abelhas, nós imaginamos as casas nas quais gostaríamos de viver e só então começamos a construí-las – mas ele também acreditava que não se poderia fazer o mesmo com a sociedade, tentando impor sobre ela um modelo arquitetônico. Fazer isso seria cometer o pecado do “socialismo utópico”, pelo qual ele só nutria desprezo. Em lugar disso, revolucionários deveriam apreender o sentido das forças estruturais mais amplas que moldavam o curso da história mundial e fazer uso das suas contradições subjacentes: por exemplo, o fato de que indivíduos proprietários de fábricas precisam desfalcar seus trabalhadores para competir, mas se todos eles forem muito bem sucedidos ao fazê-lo, ninguém será capaz de pagar pelo que as fábricas produzem. Ainda assim, tamanho é o poder de dois mil anos de Escrituras que, mesmo quando realistas teimosos começam a falar sobre o vasto panorama da história humana, eles retornam a alguma variação do Jardim do Éden – a Queda do Estado de Graça (usualmente, como no Gênesis, por causa de uma busca inconsequente pelo Conhecimento); a possibilidade de Redenção. Os partidos políticos marxistas rapidamente desenvolveram sua própria versão da narrativa, fundindo o Estado de Natureza de Rousseau e a ideia de desenvolvimento por etapas do Iluminismo escocês. O resultado foi uma fórmula para a história do mundo que começa com o “comunismo primitivo”, superado pela aurora da propriedade privada, mas que está destinado a retornar algum dia.

Devemos concluir que os revolucionários, mesmo com todos os seus ideais visionários, não tenderam a ser particularmente imaginativos, especialmente quando se tratou de vincular o passado, o presente e o futuro. Todos insistem em continuar contando a mesma narrativa. Provavelmente não é coincidência que, hoje, os movimentos revolucionários mais vitais e criativos na aurora do novo milênio – os zapatistas de Chiapas e os Curdos de Rojava são apenas os exemplos mais óbvios – são aqueles que simultaneamente se enraízam em um passado profundamente tradicional. Em lugar de imaginar alguma utopia primordial, eles podem se alimentar de uma narrativa mais complexa e mista. De fato, parece haver um reconhecimento crescente, em círculos revolucionários, de que liberdade, tradição e imaginação sempre estiveram e estarão entrelaçadas de maneiras que nós não entendemos completamente. É hora do resto de nós os alcançarmos e começarmos a considerar o que seria uma versão não-bíblica da história da humanidade.

Como o curso da história (passada) pode mudar agora

O que, então, a pesquisa arqueológica e antropológica realmente nos ensinou do tempo de Rousseau até agora?

Bom, a primeira coisa é que perguntar-se sobre “as origens da desigualdade social” é provavelmente o lugar errado para se começar. Com efeito, nós não temos nenhuma ideia de como era a maior parte da vida social humana antes do início do chamado Paleolítico superior. Muito da evidência disponível inclui fragmentos dispersos de rochas, ossos e alguns outros materiais duráveis trabalhados. Diferentes espécies de hominídeos coexistiam; não está claro se qualquer analogia etnográfica seria aplicável. A imagem começa a ficar um pouco mais focalizada durante o próprio Paleolítico superior, que começa por volta de 45.000 anos atrás e engloba o ápice da glaciação e do esfriamento global (c. 20.000 anos atrás) conhecido como Último Máximo Glacial. Esta última grande Era do Gelo foi seguida pelo início de condições mais quentes e pela retração gradual das camadas de gelo, levando à nossa atual época geológica, o Holoceno. Condições mais clementes se seguiram, criando o estágio no qual o Homo Sapiens – tendo já colonizado muito do Velho Mundo – completou sua marcha para o Novo, alcançando as costas meridionais das Américas por volta de 15.000 anos atrás.

E o que realmente sabemos sobre este período da história humana? Muito das evidências substanciais mais remotas sobre a organização social humana no Paleolítico deriva da Europa, onde nossa espécie se estabeleceu ao lado do Homo neanderthalensis, antes da extinção deste último, por volta de 40.000 a.C. (muito provavelmente a concentração de dados nesta parte do mundo reflete mais uma distorção histórica da investigação arqueológica, do que qualquer coisa de excepcional no que diz respeito à própria Europa). Naquela época, e durante o Último Máximo Glacial, as partes habitáveis da Europa na Idade do Gelo pareciam mais como o Parque Nacional de Serengeti na Tanzânia do que qualquer habitat europeu atual. Ao sul das camadas de gelo, entre a tundra e os litorais florestais do Mediterrâneo, o continente estava dividido entre vales e estepes cheios de animais para caça, atravessados sazonalmente por rebanhos migratórios de veados, bisões e mamutes lanosos. Estudiosos da pré-história vêm há décadas chamando a atenção – com, aparentemente, pouco efeito – que os grupos humanos habitando esses ambientes não tinham nada em comum com aqueles bandos alegremente simples, igualitários, de caçadores-coletores, ainda rotineiramente imaginados como sendo nossos ancestrais remotos.

Para começar, há a existência incontestável de alguns ricos sepultamentos, datando desde as profundezas da Idade do Gelo. Alguns destes, como as covas de 25.000 anos de idade de Sungir, a leste de Moscou, são conhecidas há muitas décadas e são correspondentemente famosas. Felipe Fernandez-Armesto, que resenhou Creation of Inequalty para o Wall Street Journal [5], expressa um compreensível espanto com a omissão: “embora eles saibam que o princípio hereditário precede a agricultura, o Sr. Flannery e a Sra. Marcus não conseguem se livrar da ilusão rousseauniana de que ele teria começado com a vida sedentária. Consequentemente, eles desenham um mundo sem herança de poder antes de cerca de 15.000, ignorando, ao mesmo tempo, um dos mais importantes sítios arqueológicos para esse propósito”. Pois, enterrado no permafrost sob o assentamento paleolítico de Sungir estava a cova de um homem de meia idade, como observa Fernandez Armesto, com “sinais estonteantes de honra: braceletes de marfim de mamute polido, uma diadema ou chapéu de dentes de raposa e quase 3.000 contas de marfim laboriosamente esculpidas e polidas. Alguns metros dali, em uma cova idêntica, “estavam duas crianças, com cerca de 10 e 13 anos de idade, respectivamente, adornadas com presentes funerários comparáveis – incluindo, no caso da mais velha, 5.000 contas tão finas quanto as do adulto (embora levemente menores) e uma lança maciça esculpida a partir de marfim”.

Tais achados parecem não ter um lugar significativo em quaisquer dos livros considerados até agora. Menosprezá-los, ou reduzi-los a notas de rodapé, seria mais perdoável se Sungir fosse um achado isolado. Mas não é. Sepultamentos ricos comparáveis são agora verificados desde os abrigos nas rochas e assentamentos abertos do Paleolítico superior através de toda a Eurasia ocidental, do rio Don até a Dordonha. Entre eles, encontramos, por exemplo, a Dama de Saint-Germain-la-Rivière, com 16.000 anos de idade, revestida de ornamentos feitos de dentes de jovens cervos caçados a 300 km de distância, no país Basco; e os sepultamentos da costa ligúria – tão antigos quanto Sungir – incluindo “O Príncipe”, um jovem homem cujos enfeites incluem um cetro de pederneira exótica, bastões de chifres de alce e um cocar ornado com conchas perfuradas e dentes de veado. Tais achados apresentam estimulantes desafios de interpretação. Fernandez-Armesto está correto ao dizer que estas são provas de “poder hereditário”? Qual seria o estatuto social desses indivíduos durante suas vidas?

Não menos intrigante é a evidência esporádica mas tentadora de que a arquitetura monumental data do Último Máximo Glacial. A ideia de que alguém possa medir a “monumentalidade” em termos absolutos é certamente tão tola quanto a ideia de quantificar o gasto em dólares e centavos na Idade do Gelo. É um conceito relativo, que faz sentido apenas dentro de uma escala particular de valores e experiências anteriores. O Pleistoceno não tem equivalentes diretos na escala das Pirâmides de Gizé ou do Coliseu romano. Mas ele tem edifícios que, pelos padrões da época, só poderiam ser considerados trabalhos públicos, implicando projetos sofisticados e a coordenação do trabalho em uma escala impressionante. Entre eles estão as chocantes “casas mamute”, construídas com couro estendido sobre armações feitas de presas, exemplos – datando desde 15.000 anos atrás – que podem ser encontrados ao longo do transepto da franja glacial que alcança todo o caminho da atual Cracóvia até Kiev.

Ainda mais espantosos são os templos rochosos de Göbekli Tepe, escavados ao longo de 20 anos atrás na fronteira entre a Turquia e a Síria e ainda objetos de um furioso debate científico. Datados de cerca de 11.000 anos atrás, precisamente no final da Idade do Gelo, eles incluem pelo menos 20 recintos megalíticos construídos sobre os agora desérticos flancos das planícies de Harã. Cada um deles era construído com pilares de pedra calcária com mais de 5m de altura e pesando até uma tonelada (padrões dignos de Stonehenge, mas 6.000 anos antes). Quase todos os pilares em Göbekli Tepe são notáveis obras de arte, com inscrições em relevo de animais ameaçadores se projetando da superfície, com seus genitais masculinos ferozmente expostos. Aves de rapina esculpidas aparecem combinadas com imagens de cabeças humanas decapitadas. As esculturas comprovam habilidades escultóricas, sem dúvida elaboradas num meio mais maleável que seria a madeira (outrora amplamente disponível nas bases das Montanhas Tauro), antes de serem aplicadas ao leito rochoso de Harã. Intrigantemente e a despeito do seu tamanho, cada uma dessas estruturas maciças teve um tempo de vida relativamente curto, concluído com um grande banquete e o preenchimento rápido de suas paredes: hierarquias elevadas aos céus, só para serem imediatamente demolidas. E os protagonistas neste desfile pré-histórico com banquetes, construções e destruições, eram caçadores-coletores, de acordo com nossos melhores conhecimentos, vivendo apenas com recursos selvagens.

O que, então, devemos tirar disso tudo? Uma resposta dos estudiosos tem sido abandonar completamente a ideia de uma Idade do Ouro igualitária, e concluir que o autointeresse racional e a acumulação de poder são forças duradouras por trás do desenvolvimento social humano. Mas isso também não funciona. As evidências para desigualdade institucional nas sociedades da Idade do Gelo, seja na forma de grandes sepultamentos, seja na de construções monumentais, é apenas esporádica. Os sepultamentos aparecem separados literalmente por séculos e por centenas de quilômetros. Mesmo se responsabilizarmos a irregularidade da evidência por isso, ainda temos de nos perguntar por que a evidência é tão irregular, afinal, se qualquer um desses “príncipes” da Idade do Gelo tivessem se comportado como, digamos, os “príncipes” da Idade do Bronze, estaríamos encontrando fortificações, armazéns, palácios – todos os aparatos de Estados emergentes. Em lugar disso, ao longo de dezenas de milhares de anos, nós vemos monumentos e magníficos sepultamentos, mas pouca coisa que indique o desenvolvimento de sociedades hierarquizadas. Além disso, há outros fatores, ainda mais estranhos, como o fato de que a maior parte desses funerais “principescos” incluem indivíduos com notáveis anomalias físicas, que hoje seriam considerados gigantes, corcundas ou anões.

Uma observação mais ampla da evidência arqueológica sugere uma chave para desvendar o dilema. Ela está nos ritmos sazonais da vida social pré-histórica. A maior parte dos sítios paleolíticos discutidos até aqui estão associados a evidências de períodos anuais ou bienais para reuniões, conectados à migração dos rebanhos dos animais de caça – sejam mamutes lanosos, bisões das estepes, renas, ou (no caso de Göbekli Tepe) gazelas – assim como ciclos de pesca e colheita de nozes. Em momentos menos favoráveis do ano, sem dúvida, pelo menos alguns dos nossos ancestrais da Idade do Gelo realmente viviam e caçavam e coletavam em bandos minúsculos. Mas há evidências esmagadoras mostrando que em outros momentos eles se congregavam em massa dentro do tipo de “micro-cidades” encontradas por Dolní Věstonice na bacia da Morávia ao sul de Brno, banqueteando-se com a superabundância de recursos selvagens, e praticando complexos rituais, empreendimentos artísticos ambiciosos e comércio de longa distância com minerais, conchas marinhas e peles de animais. Os equivalentes europeus ocidentais destes sítios de reuniões sazonais seriam os grandes abrigos rochosos do Périgord francês e da costa da Cantábria, com suas famosas pinturas e inscrições, que similarmente formavam parte de uma rota anual de encontro e dispersão.

Tais padrões de vida social persistiram até muito tempo depois da “invenção da agricultura” supostamente ter mudado tudo. Novas evidências têm mostrado que alternações desse tipo podem ser a chave para entender os famosos monumentos neolíticos das planícies de Salisbury, e não apenas em termos do simbolismo do calendário. Stonehenge, ao que parece, era apenas a última em uma sequência bem longa de estruturas rituais, erigidas em madeira assim como em pedra, conforme as pessoas convergiam para a planície vindo de cantos remotos das Ilhas Britânicas, em momentos significativos do ano. Escavações cuidadosas têm mostrado que muitas dessas estruturas – agora plausivelmente interpretadas como monumentos aos progenitores de poderosos dinastias neolíticas – eram desmontadas depois de poucas gerações de suas construções. Ainda mais espantosamente, esta prática de erigir e desmontar grandes monumentos coincide com um momento em que os povos da Britânia, tendo adotado a economia agrária neolítica da Europa continental, parecem ter deixado para trás pelo menos um aspecto crucial dela, abandonando a produção de cereais e revertendo – por volta de 3.000 a.C. – para a coleta de castanhas como fonte básica de alimentos. Mantendo seus rebanhos de gado, com os quais eles se banqueteavam sazonalmente na região próxima de Durrington Walls, os construtores de Stonehenge provavelmente não eram nem caçadores-coletores, nem agricultores, mas sim um tipo de meio-termo. E, se algum tipo de corte real tinha domínio sobre a temporada festiva, quando eles se encontravam em grandes números, ela necessariamente teria de estar dissolvida durante a maior parte do ano, quando as mesmas pessoas retornavam ao estado de dispersão por toda a ilha.

Por que essas variações sazonais são importantes? Porque elas revelam que, desde o início, os seres humanos estavam experimentando de forma consciente com diferentes possibilidades sociais. Antropólogos descrevem sociedades desse tipo como possuindo uma “morfologia dupla”. Marcel Mauss, escrevendo no começo do século XX, observou que a sociedade dos inuítes circumpolares, “assim como muitas outras sociedades…possui duas estruturas sociais, uma no verão, outra no inverno, e que ela tem paralelamente dois sistemas de leis e de religião”. Nos meses de verão, os inuítes se dispersavam em pequenos bandos patriarcais em busca de pesca em água fresca e renas, cada um deles sob a autoridade de um único ancião homem. A propriedade era possessivamente demarcada e os patriarcas exerciam um poder coercitivo, algumas vezes até mesmo tirânico, sobre seus semelhantes. Mas durante os longos meses de inverno, quando as focas e as morsas se arrebanhavam pelos litorais do Ártico, outra estrutura social inteira assumia o controle conforme os inuítes se reuniam para construir grandes casas de encontro de madeira, ossos de baleias e pedras. Dentro delas, as virtudes da igualdade, altruísmo e vida coletiva prevaleciam; a riqueza era compartilhada; maridos e esposas trocavam de parceiros sob a égide de Sedna, a Deusa das Focas.

Outro exemplo eram os caçadores coletores nativos da costa noroeste do Canadá, para quem o inverno – não o verão – era o tempo em que a sociedade se cristalizava em sua forma mais desigual, de forma espetacular. Palácios feitos de placas de madeira apareciam ao longo da costa da Columbia Britânica, com nobres hereditários sendo cortejados por pessoas comuns e escravos, organizando os grandes banquetes conhecidos como potlatch. Contudo, essas cortes aristocráticas se dispersavam para o trabalho na temporada de pesca durante o verão, se transformando em formações menores de clãs, ainda com hierarquias, mas com uma estrutura diferente e menos formal. Neste caso, as pessoas ainda adotavam nomes diferentes durante o verão e o inverno, literalmente se transformando em outras pessoas, dependendo da época do ano.

Talvez o mais impressionante, em termos de reversões políticas, sejam as práticas das confederações tribais do século XIX nos Grandes Planaltos Americanos – ex-agricultores ou agricultores ocasionais que adotavam uma vida nômade de caçadores. No fim do verão, pequenos e móveis bandos de Cheyenne e Lakota iriam se congregar em grandes assentamentos para organizar as preparações logísticas para a caçada de búfalos. Nesse momento mais sensível do ano, eles escolhiam uma força policial que detinha plenos poderes coercitivos, incluindo o direito de aprisionar, chibatar, ou multar quaisquer ofensores que pusessem os procedimentos em perigo. E ainda assim, como o antropólogo Robert Lowie observou, esse “inequívoco autoritarismo” operava em uma base estritamente temporária e sazonal, sendo substituído por formas mais ‘anárquicas’ de organização uma vez que a temporada de caça – e os rituais coletivos que a seguiam – estivesse encerrada.

A academia nem sempre avança. Algumas vezes ela anda para trás. Cem anos atrás, a maior parte dos antropólogos entendia que aqueles que vivem principalmente de recursos naturais e selvagens não estavam, normalmente, restritos a “bandos” minúsculos. Essa ideia é realmente um produto dos anos 1960, quando bosquímanos Kalahari e pigmeus Mbuti se tornaram a imagem preferida da humanidade primordial tanto para a audiência da televisão quanto para pesquisadores. Como resultado, nós vimos o retorno das etapas evolucionárias, não tão diferentes da tradição do Iluminismo escocês: essa é, por exemplo, a fonte de onde vem a inspiração de Fukuyama, quando eles escreve que a sociedade está evoluindo estavelmente de “Bandos”, para “Tribos”, “Chefaturas” e finalmente o tipo de “Estados” complexos e estratificados em que nós vivemos hoje – usualmente definidos pelo monopólio “do uso legítimo da força coercitiva”. Por essa lógica, contudo, os Cheyenne e os Lakota deveriam estar “evoluindo” de bandos diretamente em Estados a cada novembro, e então “involuindo” outra vez na primavera. A maior parte dos antropólogos agora reconhece que essas categorias são inadequadas, e ainda assim, ninguém propôs uma forma alternativa para pensar sobre a história mundial em termos mais amplos.

De forma bem independente, as evidências arqueológicas sugerem que nos ambientes altamente sazonais da última Idade do Gelo, nossos ancestrais remotos estavam se comportando de formas amplamente similares: alternando entre diferentes arranjos sociais, permitindo o aparecimento de estruturas autoritárias durante certas épocas do ano, sob a condição de que elas não poderiam durar; a partir do entendimento de que nunca qualquer ordem social em particular seria fixa ou imutável. Dentro da mesma população, seria possível, às vezes, viver no que pareceria ser, à distância, um bando ou uma tribo, e outras vezes, uma sociedade com muitas das características que nós identificamos agora com os Estados. Com tal flexibilidade institucional vem a capacidade de sair das fronteiras de qualquer estrutura social dada; de fazer e desfazer os mundos políticos em que vivemos. Se nada mais, isso ao menos explica os “príncipes” e “princesas” da última Idade do Gelo, que aparecem, em seu magnifico isolamento, como personagens de algum tipo de conto de fadas ou drama de época. Talvez eles fossem isso mesmo de forma quase literal. Se eles realmente reinaram, talvez tenha sido com os reis e rainhas de Stonehenge, apenas durante uma temporada.

Tempo para repensar

Os autores modernos tem a tendência de usar a pré-história como uma tela para trabalhar problemas filosóficos: os humanos são fundamentalmente bons ou maus, cooperativos ou competitivos, igualitários ou hierárquicos? Como resultado, eles também tendem a escrever como se 95% da história da nossa espécie, as sociedades humanas tivessem sido essencialmente iguais. Mas mesmo 40.000 anos é um período de tempo muito, muito longo. Parece inerentemente possível, e a evidência confirma, que os mesmos humanos pioneiros que colonizaram a maior parte do planeta também experimentaram uma enorme variedade de arranjos sociais. Como frequentemente era apontado por Claude Levi-Strauss, os Homo sapiens iniciais não eram apenas fisicamente iguais aos humanos modernos, eles também eram nossos pares intelectuais. Na verdade, a maioria era provavelmente mais consciente dos potenciais da sociedade do que as pessoas são em geral hoje em dia. Em lugar de ficar inertes em algum tipo de inocência primordial, até que de alguma forma o gênio da desigualdade fosse retirado da lâmpada, nossos ancestrais pré-históricos parecem ter tido sucesso em trazê-lo para fora e para dentro regularmente, restringindo a desigualdade a encenações de época, construindo deuses e reinos da mesma forma que faziam com seus monumentos, e então alegremente os desconstruindo uma vez mais.

Se é assim, então a questão real não é “quais são as origens da desigualdade social?”, tendo vivido tanto tempo de nossa história variando entre diferentes sistemas políticos, mas sim “como foi que ficamos tão presos?”. Isso é bem distante da ideia de que as sociedades pré-históricas vagaram cegamente em direção a correntes institucionais que as aprisionaram. Também está bem longe das profecias desanimadoras de Fukuyama, Diamond, Morris e Scheidel, nas quais qualquer forma “complexa” de organização social significa necessariamente que elites minúsculas assumam o controle dos recursos fundamentais e comecem a espezinhar todas as outras pessoas. A maior parte das ciências sociais trata estes prognósticos sombrios como verdades auto-evidentes. Mas elas claramente não têm base. Então é razoável que nos perguntemos: quais outras preciosas verdades devem ser agora atiradas na lata de lixo da história?

Um bom número, na verdade. Nos anos 1970, o brilhante arqueólogo David Clarke predisse que, com a pesquisa moderna, quase todos os aspectos do velho edifício da evolução humana, “as explicações sobre o desenvolvimento do homem moderno, domesticação, metalurgia, urbanização e civilização – podem se revelar como armadilhas semânticas e miragens metafísicas”. Aparentemente ele estava certo. Informações agora transbordam de todos os cantos do globo, baseada em cuidadosos trabalhos de campo com caráter empírico, técnicas avançadas de reconstrução climática, datação cronométrica e análises científicas de restos orgânicos. Os pesquisadores estão examinando materiais etnográficos e históricos a partir de uma nova luz. E quase toda essa nova pesquisa vai contra a narrativa familiar da história mundial. Ainda assim, as mais notáveis descobertas permanecem restritas ao trabalho de especialistas, ou têm de ser expostas à força por meio da leitura nas entrelinhas das publicações científicas. Vamos então concluir com algumas das nossas próprias manchetes: apenas algumas, para apresentar um pouco daquilo com que a nova, a emergente, história mundial está começando a se parecer.

A primeira bomba na nossa lista diz respeito às origens e à difusão da agricultura. Não há mais qualquer apoio à visão de que ela marcou uma transição maior para as sociedades humanas. Naquelas partes do mundo em que animais e plantas foram inicialmente domesticados, não houve de fato qualquer “troca” discernível do caçador-coletor paleolítico para o agricultor neolítico. A “transição” de uma vida a partir de recursos naturais e selvagens para uma vida baseada na produção de alimentos levava, tipicamente, um período de tempo da ordem de três mil anos. Enquanto a agricultura permitia a possibilidade de uma concentração mais desigual de riqueza, na maioria dos casos, isso só começou a acontecer milênios depois do seu início. Nesse meio tempo, as pessoas em áreas tão distantes como a Amazônia e o Crescente Fértil, no Oriente Médio, experimentavam com diferentes amplitudes de práticas agrícolas, um “jogo agrário” se vocês quiserem, alternando anualmente entre modos de produção, da mesma forma que eles alternavam suas estruturas sociais. Além disso, a “difusão da agricultura” para áreas secundárias, como a Europa – tão frequentemente descrita em termos triunfalistas, como o início de um declínio inevitável na caça e na coleta – parece ter sido um processo altamente tênue, que algumas vezes falhava, levando ao colapso demográfico dos agricultores, não dos caçadores-coletores.

Claramente não faz mais sentido usar sentenças como “a Revolução Agrária” ao lidar com processos com duração e complexidade tão desmedidas. Uma vez que não houve um estado edênico, do qual os primeiros agricultores teriam dado seus primeiros passos no caminho da desigualdade, faz ainda menos sentido falar da agricultura como a demarcação das origens da hierarquia e da propriedade privada. Pelo contrário, é entre as populações – os povos mesolíticos – que recusaram a agricultura ao longo dos séculos quentes do Holoceno inicial que nós encontramos um fortalecimento da estratificação; ao menos, se sepultamentos opulentos, guerras predatórias e a construção de monumentos são sinais de alguma coisa. Em alguns dos casos, como no Oriente Médio, os primeiros agricultores parecem ter conscientemente desenvolvido formas alternativas de comunidade, que acompanhassem os modos de vida com trabalho mais intensivo. Essas sociedades neolíticas pareciam notavelmente igualitárias quando comparadas às dos vizinhos caçadores coletores, com um aumento dramático na importância econômica e social das mulheres, claramente refletida na vida ritual e na arte (contraste-se aqui as representações femininas de Jericó e Çatalhöyük com as esculturas hiper-masculinas de Göbekli Tepe).

Outra bomba: “civilização” não chega em um pacote fechado. As primeiras cidades do mundo não emergiram simplesmente em um punhado de lugares, junto com sistemas de governo centralizado e controle burocrático. Na China, por exemplo, sabemos agora que, por volta de 2500 a.C., assentamentos de 300 hectares ou mais existiram nas partes inferiores do rio Amarelo, mais de mil anos antes da fundação da primeira dinastia real (Shang). Do outro lado do Pacífico, e mais ou menos na mesma época, centro cerimoniais de magnitude impressionante foram descobertos no vale do Rio Supe no Peru, notavelmente no sítio de Caral: restos enigmáticos de plazas e plataformas monumentais submergidas, quatro milênios mais antigas do que o Império Inca. Tais descobertas recentes indicam quão pouco ainda se sabe realmente sobre a distribuição e a origem das primeiras cidades, e quão mais antigas essas cidades podem ser em relação aos sistemas de governo autoritário e de administração letrada que outrora se presumiu serem necessárias para sua fundação. E nas terras mais estabelecidas do coração da urbanização – Mesopotâmia, o Vale do Indo, a Bacia do México – há evidências crescentes de que as primeiras cidades foram conscientemente organizadas em linhas igualitárias, com conselhos municipais mantendo autonomia significativa em relação aos governos centrais. Nos primeiros dois casos, cidades com sofisticadas infraestruturas cívicas floresceram durante mais de meio milênio, sem qualquer traço de sepultamentos reais ou monumentos, exércitos permanentes ou quaisquer outros meios de coerção em larga escala, nem qualquer sugestão de controle burocrático direto sobre as vidas da maioria dos cidadãos.

Apesar do que diz Jared Diamond, não há absolutamente qualquer evidência de que estruturas de governo de cima para baixo são a consequência necessária de organizações em larga-escala. Apesar do que diz Walter Scheidel, simplesmente não é verdade que classes governantes, uma vez estabelecidas, só podem ser retiradas do poder por meio de catástrofes. Para tomar apenas um exemplo bem documentado: por volta de 200 d.C. a cidade de Teotihuacan no vale do México, com uma população de 120.000 (uma das maiores do mundo na época), parece ter passado por uma transformação profunda, abandonando templos-pirâmides e sacrifícios humanos e se reconstruindo como uma vasta coleção de villas confortáveis, todas quase do mesmo tamanho. Ela permaneceu assim talvez por cerca de 400 anos. Mesmo na época de Cortés, o México central era ainda residência de cidades como Tlaxcala, governada por um conselho eleito no qual os membros eram periodicamente chibatados pelos cidadãos para serem lembrados de quem estava no comando em última instância.

As peças estão todas aí para se criar uma história mundial inteiramente diferente. Na maior parte do tempo, nós estamos excessivamente cegos por nossos preconceitos para ver as implicações. Por exemplo, quase todo mundo hoje em dia insiste que a democracia participativa ou a igualdade social pode funcionar em uma pequena comunidade ou em um grupo de ativistas, mas não pode ser ampliada para qualquer coisa como uma cidade, uma região ou um Estado-nacional. Mas a evidência ante nossos olhos, se escolhermos olhar para ela, sugere o oposto. Cidades igualitárias, ou mesmo confederações regionais são lugares comuns do discurso histórico. Famílias e unidades domésticas [6] igualitárias não são. Uma vez que se tome o veredito histórico, nós veremos que as perdas mais dolorosas de liberdades humanas começaram em pequena escala – no nível das relações de gênero, de grupos etários, da servidão doméstica – o tipo de relações que contém de uma vez só a maior intimidade e as formas mais profundas de violência estrutural. Se realmente queremos entender como inicialmente se tornou aceitável para alguns transformarem riqueza em poder e para outros terem de escutar que suas necessidades e suas vidas não importam, é aqui que devemos procurar. Aqui, também, nós prevemos, é onde vai ter de ser realizado o mais difícil trabalho para criar uma sociedade emancipada.

David Graeber foi um dos mais influentes anarquistas da virada do século, antropólogo e autor de diversos textos e livros relevantes como “Trabalhos de Merda”, “Dívida” e “Ação Direta”. Participante ativo do Movimento Occupy nos EUA, foi um dos primeiros a chamar a atenção internacional para a experiência revolucionária em Rojava, visitando o território diversas vezes. Faleceu em 2020 vítima da Covid-19.

David Wengrow é arqueólogo e professor de Arqueologia Comparada no Instituto de Arqueologia da University College London e co-autor do livro “The Dawn of Everything”, junto de Graeber, lançado em 2021 após o falecimento do colega.

Tradução para português por de Uiran Gebara da Silva, revisão e edição por Facção Fictícia.

Notas:

[1]: NE: O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo.Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos.

[2]: NT: em português perde-se o trocadilho: Caçadores-coletores, Agricultores e Combustíveis fósseis.

[3]: ‘To Each Age Its Inequality’ by Ian Morris. New York Times, 9 July 2015. Cf.

[4]: NT: “organic Free range produce” no original.

[5]: ‘It’s Good To Have a King’ by Felipe Fernández-Armesto. Wall Street Journal, 10 May 2012. Cf.

[6]: NT: household, ou lar, que não tem uma tradução convencional na língua portuguesa.